医薬事業の仕事

智恵の輪(和)から智恵の結晶へ

6つの研究所と臨床開発部が連携しながら、智恵の輪から智恵の結晶となり、

オリジナル新薬の創出に取り組んでいます。

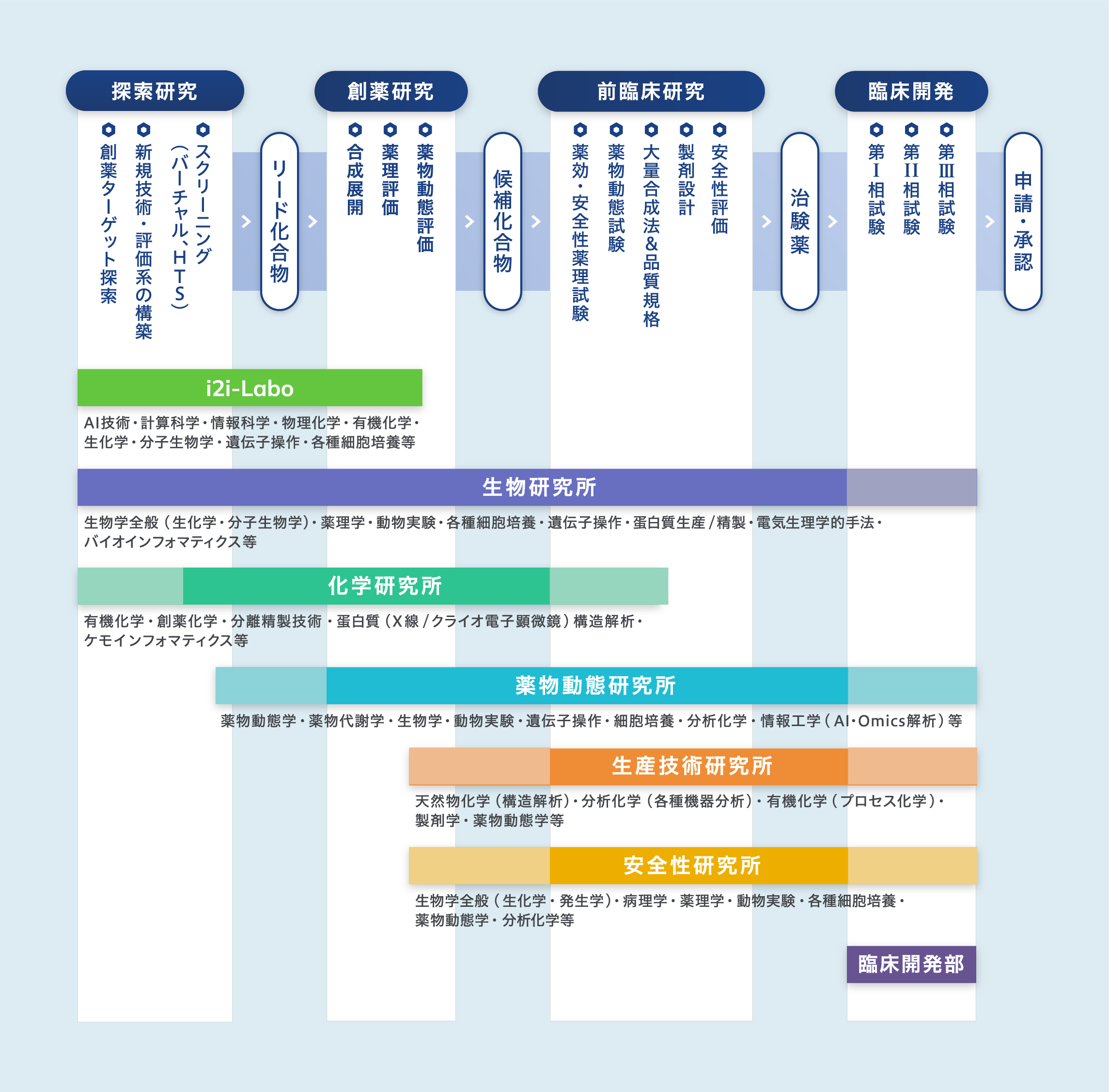

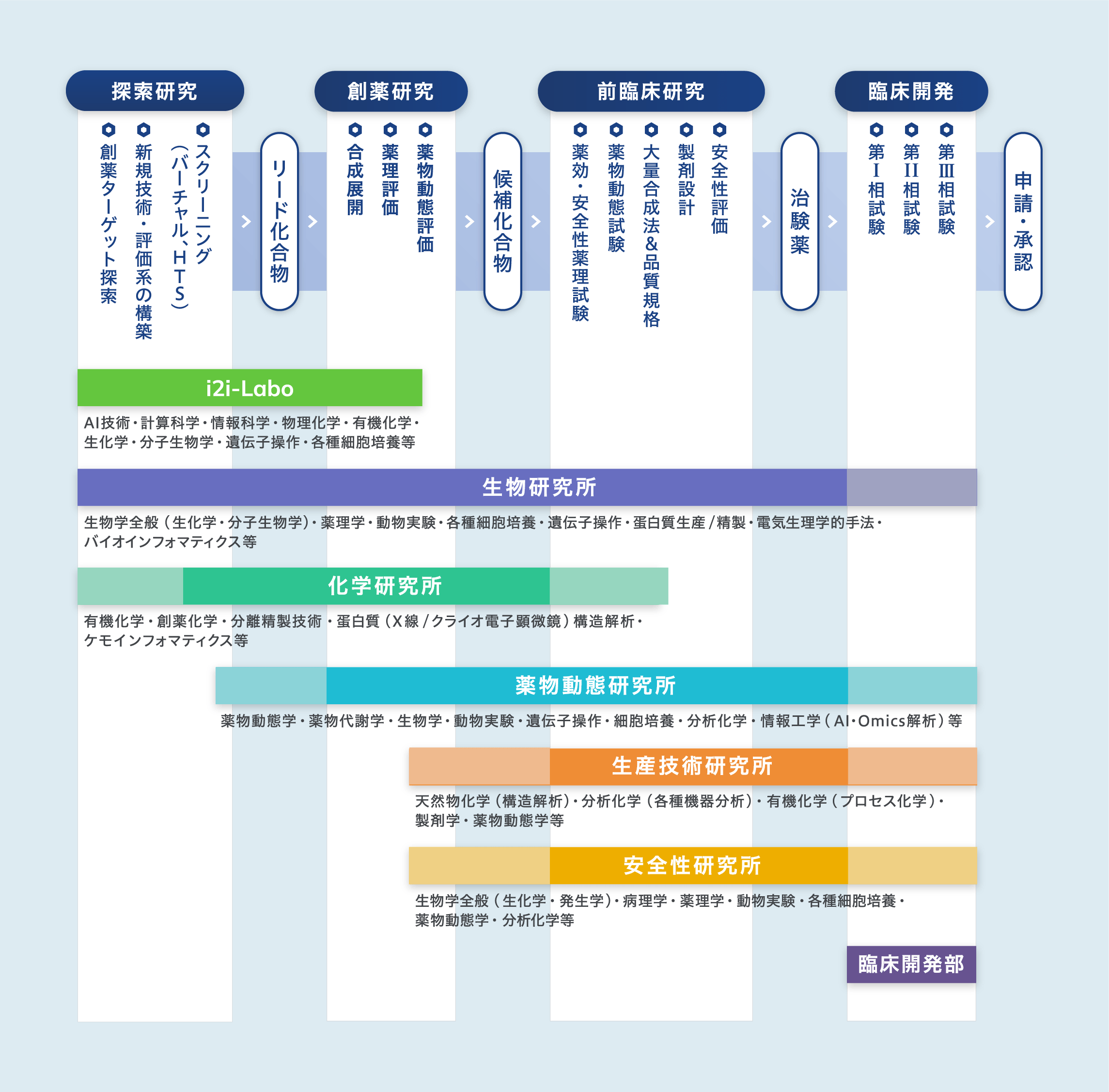

新薬創出フロー

オリジナル新薬が創出される過程での、各研究所・部⾨が関わる領域と

役割を流れに沿ってご紹介します。

タップで大きな画像を開く

研究所・臨床開発部の業務

-

i2i-Labo

「革新的創薬技術の実装による次世代創薬の実現」のため新設。高性能コンピューターシステムを用いて、量子力学やAIなどの融合による革新的な創薬技術の開発と実装に取り組んでいます。また、「計算科学」、「化学」、「生物」の3つのチームが緊密に連携し、化合物のデザインから合成、生物活性データの取得までを一つの研究所で実施しています。さらに、各チームの研究成果をシームレスに共有することにより、「Dry研究」と「Wet研究」の緊密な連携による新薬候補化合物の早期創出を目指しています。

-

⽣物研究所

疾患に対する専門性とAIを活用したデータサイエンスを結集し、独創性の高い新規テーマを探索します。ハイスループットスクリーニング(HTS)で質の高いヒット化合物を効率的に生み出すと共に、活性・有効性・安全性評価を通してリード化合物を創出。細胞・iPS細胞・ゼブラフィッシュ、実験動物を用いて疾患モデルを作出・評価・解析することで、新薬候補化合物が「どの患者様のどのような症状に対してどのように有効か(安全か)」の予測を明確化。臨床試験へのトランスレーションにこれらの知見を活用しています。

-

化学研究所

ヒット化合物を新薬候補化合物へと磨き上げるために、標的の構造に基づくドラッグデザインを軸とした創薬化学研究を展開しています。化学研究所で合成された化合物は、他の研究所で薬効、物性、薬物動態および安全性が評価され、フィードバックされた結果がより良い化合物のデザインに活かされます。さらに、新薬候補化合物の製法を検討し、生産技術研究所へと引き継ぎます。予測モデルを活用したAI創薬にも取り組み、研究者の知恵との融合で独創的なアイデアを生み出し、画期的な化合物の創製を目指しています。

-

薬物動態研究所

新薬候補化合物の創出を⽬指した⽣体試料中の濃度測定を含む種々のin vitro/vivo薬物動態スクリーニング、First in Human試験に向けた薬物動態試験、承認申請対応等、⾮臨床から臨床に⾄るまで幅広く従事しています。特にヒト動態予測に注⼒し、探索段階からの有効⽤量予測、相互作⽤予測を新薬候補化合物の選択・最適化に活⽤しています。近年、オミックス技術を⽤いた⾮臨床/臨床バイオマーカー探索やPK/PD解析等のトランスレーショナル研究、AIを⽤いたADMEパラメータ予測にも取り組んでいます。

-

⽣産技術研究所

- 製剤部⾨:

- 安定で吸収性に優れた製剤の設計を⾏い、治験⽤製剤を供給。最終的には商業⽣産が可能な製剤の製造法を確⽴しています。

- 分析部⾨:

- 原薬または製剤の品質評価のための規格及び試験法を確⽴。各種開発試験⽤原薬または治験⽤製剤の品質試験を実施しています。

- 原薬部⾨:

- 安全かつ堅牢な原薬製造法を確⽴し、種々の安全性試験及び臨床試験に必要な原薬を供給。最終的には商業⽣産が可能な低コスト製造法を確⽴しています。

-

安全性研究所

新薬候補化合物のヒトへの影響や副作⽤を予測するために、実験動物や培養細胞等を⽤いて種々の安全性試験を実施しています。⼀般毒性試験では、動物の外⾒や⾏動の観察、体重/摂餌量の測定、⾎液/尿等の臨床検査、⼼電図や眼科学的検査、顕微鏡を⽤いた全臓器の病理組織学的検査等を実施。また、遺伝⼦や胎児への影響を評価する試験も⾏っています。各試験では⾎液中の化合物濃度を測定し、⾎液中化合物濃度と所⾒との関連性を考察。これらの試験をデータの信頼性を保証するために、法律(GLP)に基づいて実施しています。

-

臨床開発部

開発品に関する科学的、医学・薬学的知⾒と医薬品開発に係わる各種規制、法令及び市場環境を踏まえた国内外における開発品の開発戦略/計画や、上市品の価値最⼤化及び寿命延⻑に向けた戦略⽴案を主導しています。その他にも、社内で承認された開発品の開発戦略/計画に基づいた科学的かつ倫理的な治験実施計画書の作成や、薬事法やGCP省令等の各種規制及び治験実施計画書を遵守した質の⾼い治験の遂⾏と、そこから得られる情報の信頼性の確保、治験を通じて収集された情報の集計及び解析結果として治験総括報告書の作成等も⾏っています。