|

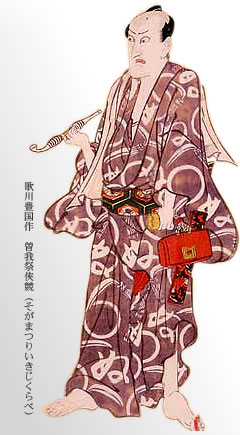

七代目市川團十郎。

現在も続く歌舞伎界の名跡です。 |

|

|

|

江戸時代より、多くの人々を魅了し続けている歌舞伎は、日本を代表する古典演劇です。特に、江戸時代から明治時代にかけては、庶民が熱中した「娯楽の横綱」とも言えるものでした。

歌舞伎のはじまりは、慶長8年(1603年)頃、出雲の阿国(おくに)が、京都の四条河原で踊った「念仏踊り」と言われています。その後、阿国の人気にあやかって、女歌舞伎の一座が続々と誕生。京都の遊廓の楼主たちが、遊女に男装をさせて踊らせたりしました。しかし、風俗の取締りを強化するようになった寛永6年(1629年)、女性が舞台に立つことは禁止されます。

続いてブームとなったのが、少年たちが女形を演じる「若衆歌舞伎」。しかし、「女歌舞伎」と同様に、風俗の取締りによって承応元年(1652年)に禁止となります。そして誕生したのが、前髪をそり落とした成年男性が演じる「野郎歌舞伎」でした。市川團十郎や坂田籐十郎など、優れた役者が多数誕生。さらに、芸によって観客を魅了しようとする傾向が強まり、出演する役者の数も増え、脚本の筋立てもより工夫されていきます。それと同時に、劇場も整備され、現在のように幕の使用も開始。このように、歌舞伎が誕生してから約400年以上、その歴史と伝統は今に引き継がれているのです。

|

|

|