炎の画家ゴッホ

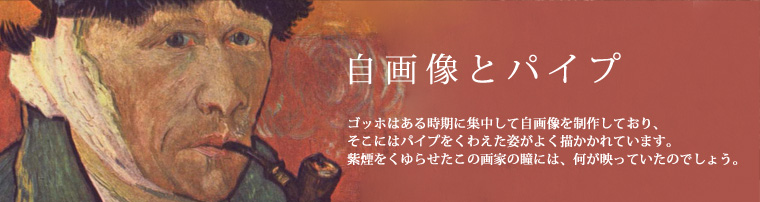

ゴッホは、その画家としての人生において、多くの自画像を描いたことでも知られています。激しい気性から決して人付き合いが得意とはいえなかったゴッホのこと、創作の対象に鏡に映った自分自身を選んだことに不思議はありません。一方で、まるで日記の如く日常の機微を綴った書簡を多く残したことからも分かるように、観察者として自らを冷静に見つめる視線を持ち合わせていたともいえます。もちろん、食うや食わずの暮らしでは、モデルを雇うことも簡単ではなかった…という現実的な理由もあったことでしょう。

40点以上にものぼる彼の自画像を年代順に並べていくと、とくに1886年のパリでの暮らしを始めた前後で、その作風の変化をはっきり見てとることができます。

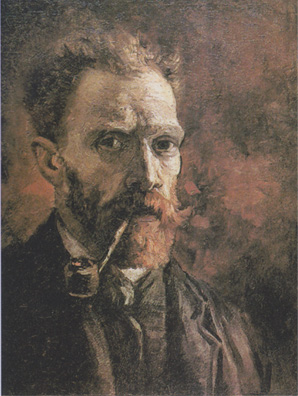

1886年の春に描かれた自画像。

まだゴッホ特有の明るい色彩は見られない。

photo/Van Gogh Museum

まず初期の自画像には、背景にも衣装にもダークな色合いが目立ち、ネクタイを締め、上着を着た姿もあって重苦しい雰囲気が漂います。27歳で画家を志してからの約5年間、オランダとベルギーで筆をとっていた頃の苦難続きだったゴッホの暮らしを映し出しているかのようです。ところがパリで、弟・テオとの暮らしが始まった後は、印象派の影響を受けたことで色数が格段に増えた他、衣装も麦わら帽子を被った姿など、比較的、軽装のスタイルが描かれるようにさえなったのです。

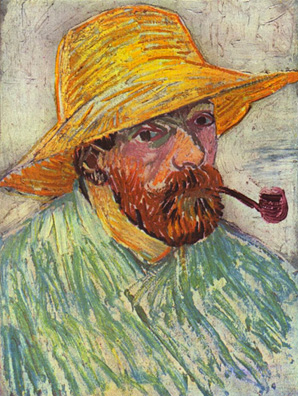

ただし、どのように作風が変わろうとも唯一、ゴッホが自画像に描き続けたものが、彼にとって心にやすらぎをもたらしたパイプでした。キャンバスの中でパイプをくわえて佇むゴッホの姿を見るたびに、彼にとってパイプが、まるで無二の親友の如く大切な存在だったことが窺えます。

1887年の自画像。印象派の画家たちとの交流を経たためか、 明るい色彩で風貌も軽やかになっている。photo/Van Gogh Museum

1889年にゴッホが描いた自画像に、「包帯をしてパイプをくわえた自画像」という1作があります。顔に包帯を巻き、パイプをくわえた、痛ましい姿のゴッホが佇むこの自画像は“耳を切った自画像”と表記されることもあります。

ゴッホが実際にこのような姿になったのは、ポール・ゴーギャンと、アルルで共同生活をスタートしてからわずかに2カ月後のこと。彼と口論になったゴッホは、ゴーギャンにカミソリで襲いかかるも失敗。ついには自身の左の耳たぶを切り落としてしまったのでした。

パリ時代にテオの紹介を受けてゴーギャンと出会ったゴッホは、彼をときに友人として、ときに師として慕いました。それゆえか、ゴッホが夢想した“アルルでのアーティストとの共同体”という提案に応じたのは、ゴーギャンただ1人だったのです。新天地でのこの共同体作りのために、その費用を何度もテオに無心していたゴッホが、ゴーギャンとの共同生活に理想を抱き、希望に胸をふくらませていたことは想像に難くありません。

しかし、抽象性を重視するゴーギャンと、対象を写実的にとらえるゴッホでは、そもそも作風が異なり、また、いずれも個性的でプライドが高かったことから、2人の間には早々に溝が生まれていったのです。

「包帯をしてパイプをくわえた自画像」。左耳に包帯が巻かれている。

この後のゴッホは欠けた耳を嫌がってか、自画像はすべて右向きで描くようになった。photo/Van Gogh Museum

ゴッホとゴーギャンが共同生活を送った、

アルルの丘の上にあるモンマジュール修道院。

photo/personnelle

1888年にゴーギャンが手掛けた「ひまわりを描くゴッホ」。

覇気がなく、ひまわりの時期でもない秋に描かれたこの絵を見てゴッホは、激高したといわれている。

photo/Van Gogh Museum

そもそもゴーギャン自身はアルル行きについて、『自分が世に出るまで金の心配をせずに仕事をするためだ』という内容の手紙を、友人の画家宛てに送っています。株のブローカーなど、さまざまな職業を経てから画家となり、5人の子の父親でもあったゴーギャンは、ゴッホに比べればはるかに現実的な人物だったのです。

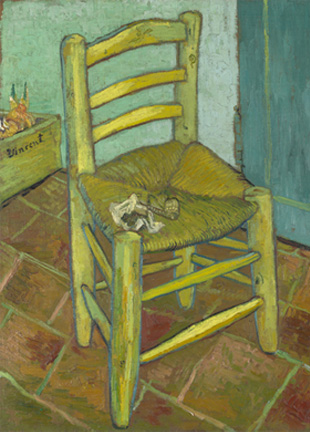

そんなゴーギャンの本心に気づいたからか、“耳切り事件”の前にゴッホは、愛用のパイプを描き入れた「ファン・ゴッホの椅子」と、その対となる「ゴーギャンの肘掛け椅子」という作品を完成させます。そこに描かれていたのは、それぞれが使用する椅子のみ。この頃、ゴッホはテオ宛ての手紙で“芸術家の喪失”という表現を用いました。2つの作品に画家の影すらも見えないのは、まさに、ユートピアでの暮らしの破たんを暗示していたのでしょう。事件後にゴーギャンはアルルを離れ、南太平洋のタヒチでその生涯を終えました。

1888年に描かれた「ファン・ゴッホの椅子」。 座面の上には愛用のパイプが置かれている。 photo/National Gallery

「ファン・ゴッホの椅子」の対となる「ゴーギャンの肘掛け椅子」。 傾いた燭台がどこか不安を誘う。photo/Van Gogh Museum

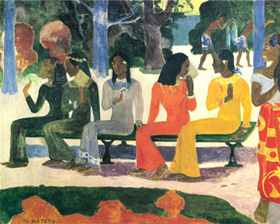

ゴッホの“耳切り事件”によって、彼とのアルルでの共同生活を終えたゴーギャンは、西洋文明にも絶望し、1891年に真の楽園を求めて南太平洋(=ポリネシア)のフランス領タヒチに渡ります。そこで翌年に描いたのが「タ・マテテ」という作品です。

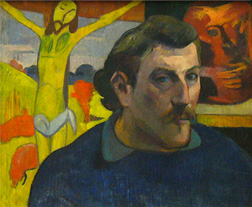

ゴッホと共同生活を送っていたゴーギャンの肖像画。

印象派に反発し、新たな手法を生み出したポスト印象派の画家として

知られる。photo/Musée d'Orsay

このタイトルは現地の言葉で“市場”を意味し、うっそうと生い茂る南国の木々とともに、ベンチに座ってたばこを吸いながらくつろぐ女性たちの姿が、鮮やかな独自の色彩で描かれています。ゴッホ亡き後に描かれたこの作品。もしもゴッホがこの作品を見る機会があったとしたとならば、何度となく衝突を繰り返したゴーギャンが描いたその情景に、一体何を感じたのでしょうか…。

1892年に描かれた「タ・マテテ(市場)」。

色とりどりの衣服に身を包んだ女性たちの佇まいが鮮やかだ。photo/Kunstmuseum Basel