炎の画家ゴッホ

画家を志したのは20代後半になってからで、実質的な活動期間は約10年。そのわずかなときに2,000点もの作品を残したものの、生前には、たった1枚しか作品が売れることのなかった画家…。“炎の人”“天才”“狂気”etc. あまりにも短く、あまりにも激しい創作生活を送ったフィンセント・ファン・ゴッホを評する言葉は枚挙に暇がありません。

初期の代表作とも評される「ジャガイモを食べる人々」。その色使いから、後年と比較し“暗黒の時代の作品”といわれることもある。Photo/Van Gogh Museum

1853年3月30日に、ゴッホはオランダ南部の小村に牧師の長男として産まれました。かんしゃく持ちで気難し屋の少年は、たびたび周囲の手を焼かせ、小学校も中学校も中退したといいます。そんなゴッホに転機が訪れたのは、16歳の頃のこと。美術商の伯父が営むグーピル商会に就職したゴッホは、多くの美術作品に触れ、自らも趣味の一環として絵を描きはじめたのです。数年後、失恋のショックから仕事への熱意を失い、職場を解雇されてしまったゴッホは、次いで聖職者の道を目指すも挫折。美術商となっていた4歳年下の弟テオからの精神的、そして経済的な支援を受けつつ独学でデッサンを学び、27歳にしてようやく画家を志すようになりました。

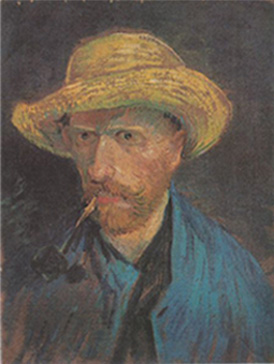

娼婦との同棲生活や、父の死などを経て、32歳になったゴッホは、ベルギー北部のアントウェルペンに移住します。とはいえ画家としては無名のまま。弟のテオからの仕送りも、画作とモデル代にだけつぎ込むような暮らしであり、弟宛ての手紙には『飢えているのは食べ物ではなく、絵を描くこと』と綴ってはいるものの、口にするのはパンとコーヒー、そしてたばこのみという生活でした。画家としての将来が見えない中では食欲がわくはずもなく、彼にとってはパイプをふかしている間だけが、心安らぐ時間だったのかもしれません。

多数の自画像を残すゴッホ。これは1887年の夏にパリで描かれた。意志の強そうな表情でパイプをくわえる姿が印象的だ。photo/Van Gogh Museum

ちなみに、ゴッホがテオに初めて援助を求めたのは聖職者を志し、神学部への受験勉強に打ち込んでいたアムステルダム時代だったとか。『たばこを送ってくれないか。勉強するのに必要なのだ』という内容の文面が残されています。

ベルギーでゴッホが暮らしていたという家。画家としてのゴッホの出発点ともいえる。photo/Jean-Pol GRANDMONT

1886年の早春。33歳になったゴッホに2度目の転機が訪れます。美術商となった弟のテオを頼り、パリへ赴いた彼は、わずかに2年のときながら、パリで暮らすようになったのです。ゴーギャンやロートレック、ベルナールといった多くの印象派の画家たちと交流を図り、さらに日本の浮世絵とも衝撃的な出会いを果たしたゴッホは、その作風を劇的に変化させました。今や、彼の代名詞ともなっている“ひまわり”をモチーフとした色鮮やかな作品を描き始めたのもこの時分からだったのです。

ゴッホの代表作「ひまわり」。同花はゴッホが好んで描いたモチーフのため、これ以外にも複数の作品が残されている。photo/Van Gogh Museum

とはいえ、大都会・パリは、繊細すぎる心を持つゴッホにとって安住の地ではありませんでした。1888年、35歳になったゴッホは、明るい太陽と色彩あふれる景色を求めて単身、南フランスの街・アルルへと旅立ちます。浮世絵で憧れた色彩豊かな日本の情景を彷彿とさせるアルルという地は、ゴッホにとってまぎれもない“ユートピア”となったのです。

昔から交通の要衝として栄えたフランス南部に位置する街・アルル。ゴッホはこの街で数々の代表的な作品を制作した。photo/Steffen Heilfort

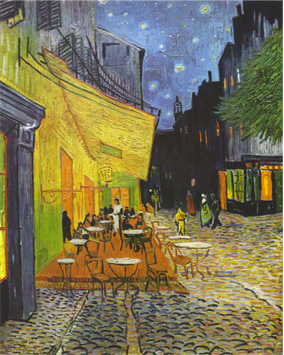

このアルルでゴッホは、後の作品「黄色い家」にも描くことになる、外壁一面を黄色く塗った家を借ります。彼はここに画家が集い、共同生活を営むという計画をも抱いていました。そんなゴッホの呼びかけに応え、その年の秋にアルルを訪れ、共同生活をスタートさせたのがポール・ゴーギャンでした。「夜のカフェテラス」に「アルルの寝室」、「日没の種まく人」、そして燃えるような黄色が観る者に強烈な印象を残す「ひまわり」と、アルルで力作を次々と生み出したゴッホにとって、ここでの生活が、生涯で最も希望に満ちあふれていた時代だったのです。

1888年に制作された「夜のカフェテラス」。黒色を用いずに青で描かれた夜空が、カフェに灯る黄色の明かりと鮮やかな対比を成す。

photo/Kröller-Müller Museum

『空気の透明さと明るい色彩効果のために、僕には日本のように美しく見える』。親交のあった画家エミール・ベルナールに宛てた手紙の中で、移住した南フランスのアルルについて、こう書き記したゴッホ。

パリ時代に、日本から大量の浮世絵を持ち帰った画商・ビングの店で、浮世絵の世界に触れた彼は、その色彩表現に感銘を受け、遠く離れたアジアの島国に思いをはせるようになります。そのため、貧しい生活の中でも500点近くもの浮世絵を収集。特に歌川広重の世界観に魅せられたゴッホは、「亀戸の梅」や「日本趣味 雨の大橋」など、自身の作品で油彩を用いつつも広重の世界観を見事に再現しました。

このような彼の画作を支えたのが、アルルだったのです。街の色を鮮明に浮かび上がらせる、フランスの南に位置するこの街は、ゴッホにとって“見果てぬ国・日本”の美しき情景を思わせる地だったのでしょう。

背景に浮世絵が多数描かれた「タンギー爺さん」。ゴッホのジャポニズムへの傾倒が垣間みられる。photo/Musée Rodin