LEGEND

広島サンダーズのレジェンド

猫田勝敏ストーリー1

バレーボールを愛し、バレーボールに生きた世界一の名セッター、猫田勝敏

生涯をバレーボールにささげた男がいた。オリンピックに4大会連続出場(東京・メキシコ・ミュンヘン・モントリオール)し、金・銀・銅のメダルを手に入れ、世界一のセッターと言われた猫田勝敏。一生のうち、バレーコートで過ごした時間が一番長かったといえる猫田は、39歳という若さでこの世を去った。「一にバレー、二にバレー、三にバレー、最後くらいに私たち家族かな……」そう禮子夫人が語るように、バレーボールは猫田の人生そのものだった。

稲葉先生に教えてもらえれば強くなる

1944年2月1日、猫田勝敏は広島県安佐郡安古市町(現広島市)に生まれた。もともとバレーボールが盛んだった土地柄、猫田も自然とバレーボールの世界へと入っていく。

そして、猫田のバレーボール人生に大きく影響を与えることとなる生涯の恩師、名監督・稲葉正文氏に誘われ、バレーボールの名門・崇徳高校に入学する。その当時、センターで活躍していた猫田のセッターとしての素質をいち早く見いだしたのも稲葉監督であった。チームをまとめ、縁の下で支えるセッターには、物静かで努力を惜しまない猫田の性格が適していたのだ。猫田自身も、「バレーとは技術より、人間性にある」という、稲葉監督が説いたバレー哲学を実践した。稲葉先生に教えてもらえれば強くなる――そう信じて、日々の練習に励んだのだ。

高校で全国優勝を果たした猫田は、バレーボール能力の高さを買われ、日本専売公社広島地方局(現日本たばこ産業株式会社中国支社)に入社し、「専売広島(現:広島サンダーズ)に入部する。厳しい練習に明け暮れていた猫田に、大きな転機が訪れたのは、入社してわずか9カ月後のことであった。

ワシの人生で影響を受けた人が2人いる。

一人は広島の稲葉先生、そしてもう一人は松平さんじゃけえ

東京オリンピック開催を目前に控えていた日本バレーボール協会は、弱冠32歳の若き指導者、松平康隆氏を監督に迎えた。松平監督は、「6人制バレーボールには有能なセッターが欠かせない」と考えていた。そのときに、一人の若者――つまり、猫田勝敏と出会うのだ。9年後のオリンピック(ミュンヘンオリンピック)で金メダル獲得を目指していた松平監督は、ひと目で猫田にほれた。

「世界一になるには世界一のセッターが不可欠。しかし、世界一のセッターに求められるのは、単純に技術や肉体的な資質だけではない。気の遠くなるような長い階段を一歩一歩上っていく超人的な忍耐力こそが必要だ」

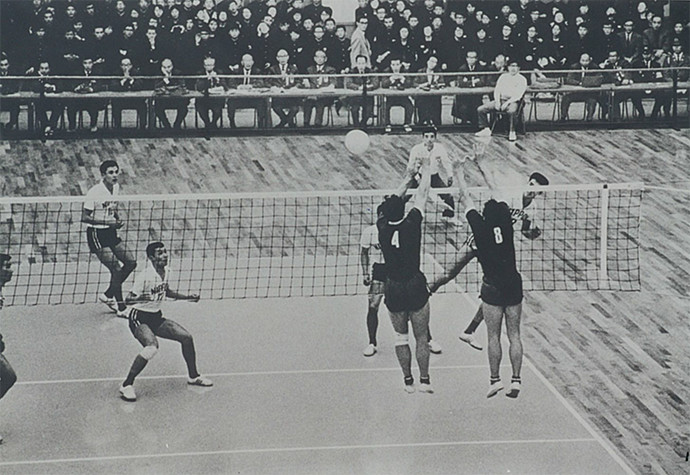

黙々とトスを上げ続ける猫田に、理想のセッター像を見た松平監督は、自分の運命の全てを猫田という弱冠20歳の青年にかけてみようと思った。そして、最年少で東京オリンピック(1964年)に出場させたのだ。日本は見事銅メダルを勝ち取り、猫田は、それ以後日本の不動のセッターとして活躍を続けることになる。

男と生まれたからには、何か一生のうちで大きい仕事をしてみたい

日本代表の不動のセッターとなってから、猫田は練習、合宿、遠征、試合の繰り返しで、広島にとどまることが少なくなった。そこで猫田は、頻繁に妻へ、子どもへ手紙をつづっている。

「――(前略)――勝つ事のみ考え、毎日激しい練習にたえております。時には、我々はなぜやらなければならないのか、とも思います。――(中略)――松平監督は『世界一になる』、しかし1位になれなくともその練習で養った精神力が大切とも言います。しかし、世界一、大変な事です。しかし、なったところで何になろう。精神力(今以上のもの)がどこに必要か、自分で考えてみて無駄な事とも思えます。しかし、男と生まれたからには、何か一生のうちで大きい仕事をしてみたい。それが今のバレーボールでしょう――(後略)――」

(1968年3月22日付・婚約時代の禮子夫人にあてた手紙より)

1セットぐらい落としても落ち着いているのは銀(メダル)の自信かもしれません

試合の流れはセッターによって大きく左右される。つまり、自分の判断次第で勝敗が決まると考えていた猫田は、「メキシコオリンピック」に向けて、さらに厳しい練習に励んだ。そして1968年の「メキシコオリンピック」、松平監督率いる日本のコンビネーションバレーは、見事銀メダルを勝ち取ったのだ。

金メダルまで後一歩と迫り、チームの信頼感もより増していった全日本は、翌年の1969年に、45日間という長期にわたって欧州遠征へ出た。そこで、禮子夫人に次のような手紙を送っている。

「早いものでもう9月に入りますね。――(中略)―― 昨日はポーランドと対戦。1セット目を落としましたが、後を日本のペースで取りました。1セットぐらい落としても落ち着いているのは銀(メダル)の自信かもしれません。――(中略)――私のほうは以上のような調子です。が、育児の方はいかがですか? 少しは母親らしい仕事ぶりになりましたか? 失礼。大きくなって抱いていられないのではないかと心配です――(後略)――」

(1969年8月28日付 禮子夫人にあてた手紙より)