心身の安全・健康の推進

JTグループでは、誰もが心身ともに健康で安全にいきいきと働くことができる職場環境の実現が、人財一人ひとりが持てる能力を最大限発揮するために不可欠と考えています。

JTグループにおける労働安全衛生

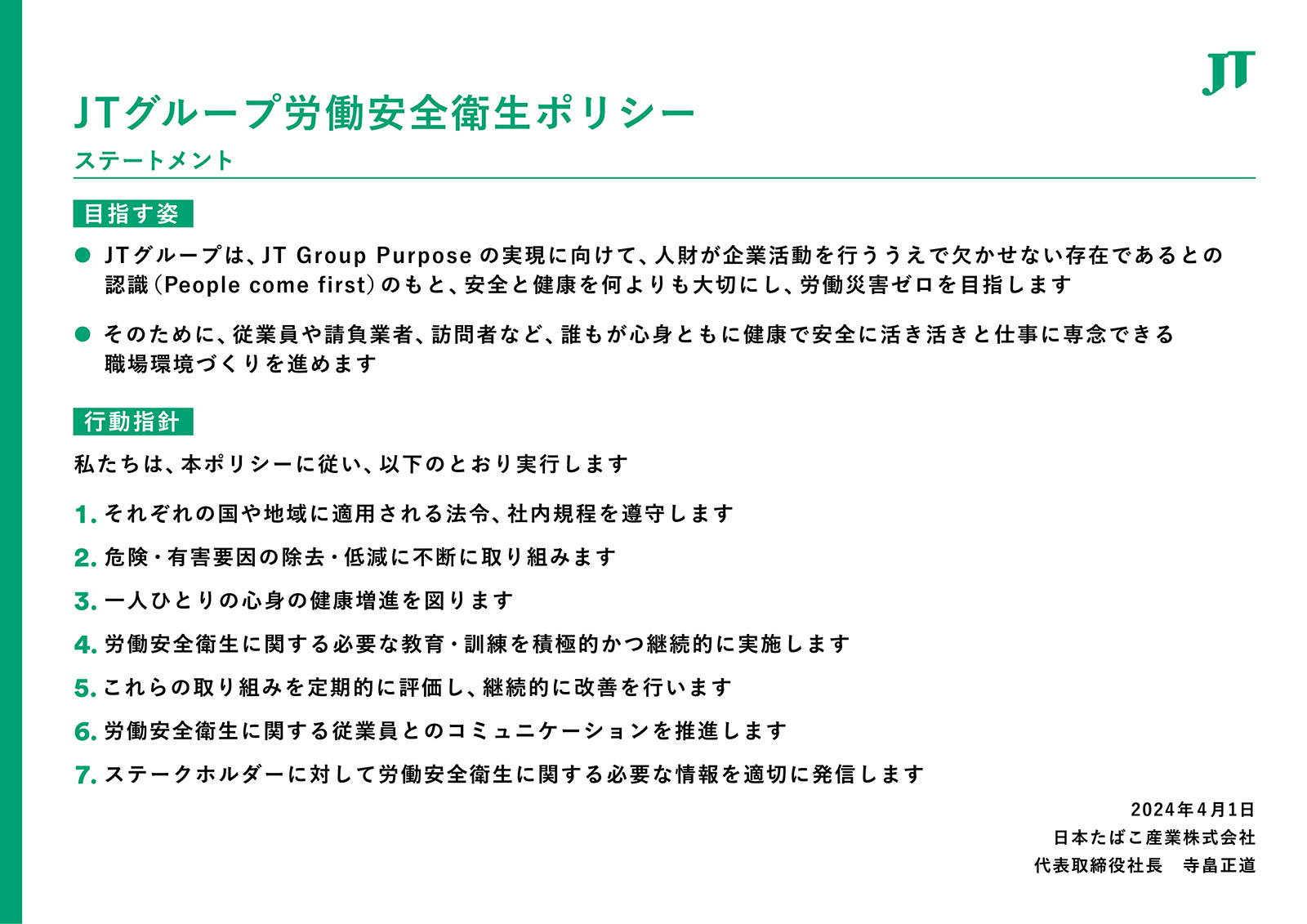

JTグループは、JT Group Purposeの実現に向けて、人財が企業活動を行ううえで欠かせない存在であるとの認識(People come first)のもと、安全と健康を何よりも大切にし、労働災害ゼロを目指します。

JTグループ労働安全衛生ポリシー

JTグループでは、更なる従業員の安全の確保と健康の増進のために、取締役会の承認を経て、JTグループ労働安全衛生ポリシーを制定しています。

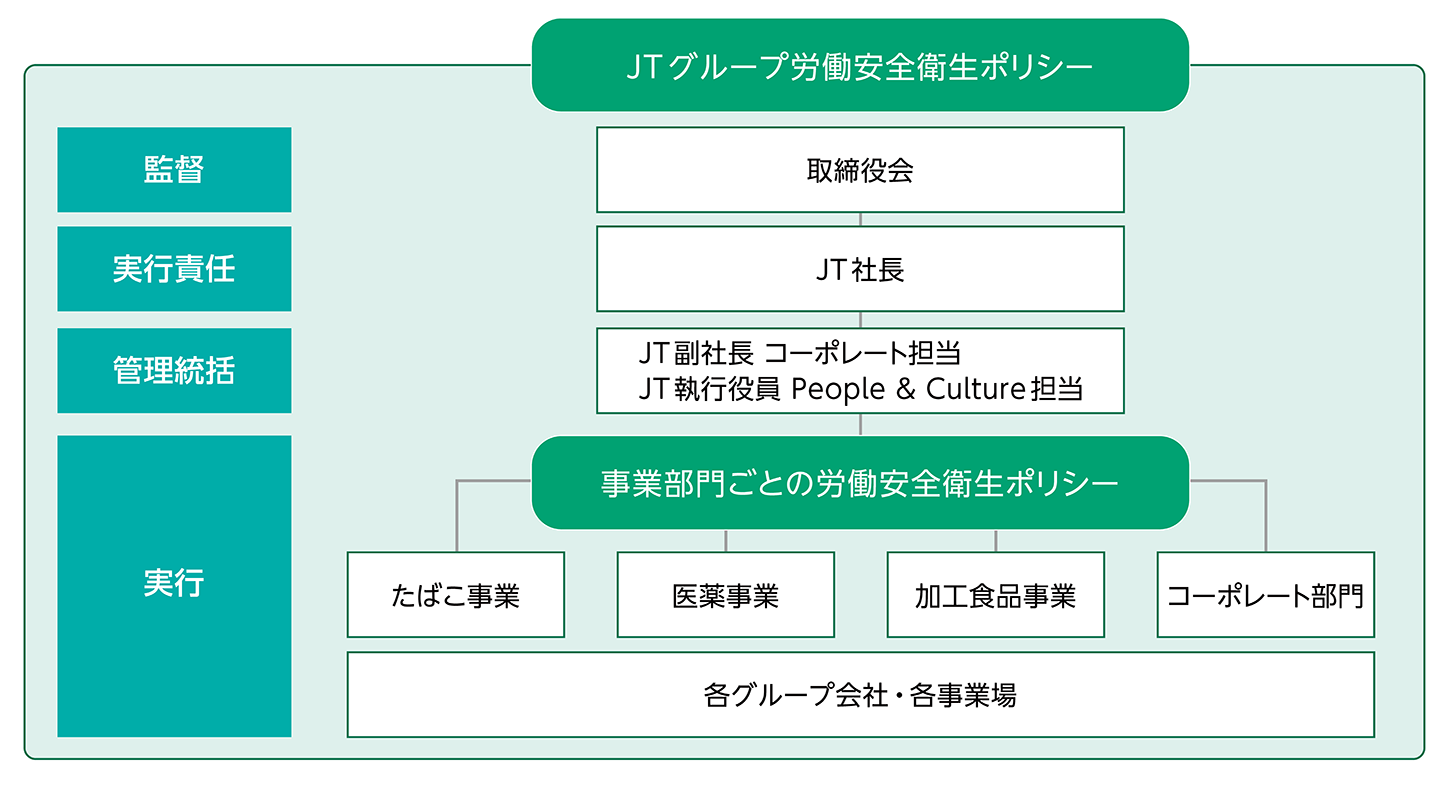

労働安全衛生体制

社長の責任のもと、労働安全衛生に関する取り組みを行い、取締役会が監督する体制を構築することで、グループガバナンスの強化を図っています。

また、各事業部門では、JTグループ労働安全衛生ポリシーに基づいた事業版ポリシーを制定し、従業員等への浸透を図るとともに、事業所単位でも、必要に応じたポリシーの制定や定期的な見直し等の取り組みを行っています。

労働安全衛生に関するモニタリング指標

JTグループ労働安全衛生ポリシーに基づくモニタリング指標も設定し、JTグループにおける取り組み状況を把握するだけでなく、改善が必要と判断した場合には迅速に対応策を講じることとしています。

労働安全衛生に関するモニタリング指標については、こちらをご覧ください。

労働安全衛生の取り組み

労働安全衛生の取り組みについては、以下をご覧ください。

JTにおける健康経営

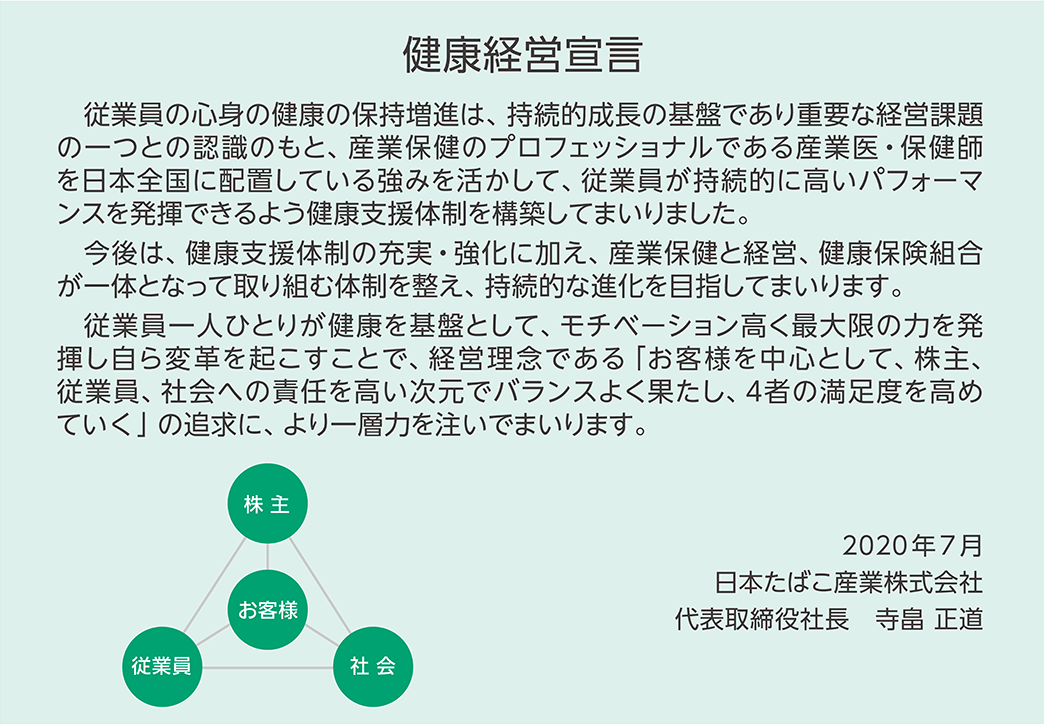

JTグループでは、経営理念である4Sモデルの中で重要なステークホルダーとして位置づけている従業員について、その一人ひとりの“心”と“体”が健康であることは、経営理念に基づく事業活動を行う上で欠かせない要素であるとともに、会社の持続的成長の基盤であると考えています。

健康経営宣言

JTでは、労働安全衛生の取り組みに加え、従業員一人ひとりが心身ともに健康で持てる力を最大限に発揮できるよう、社長による「健康経営宣言」のもと、従業員の健康増進に努めています。

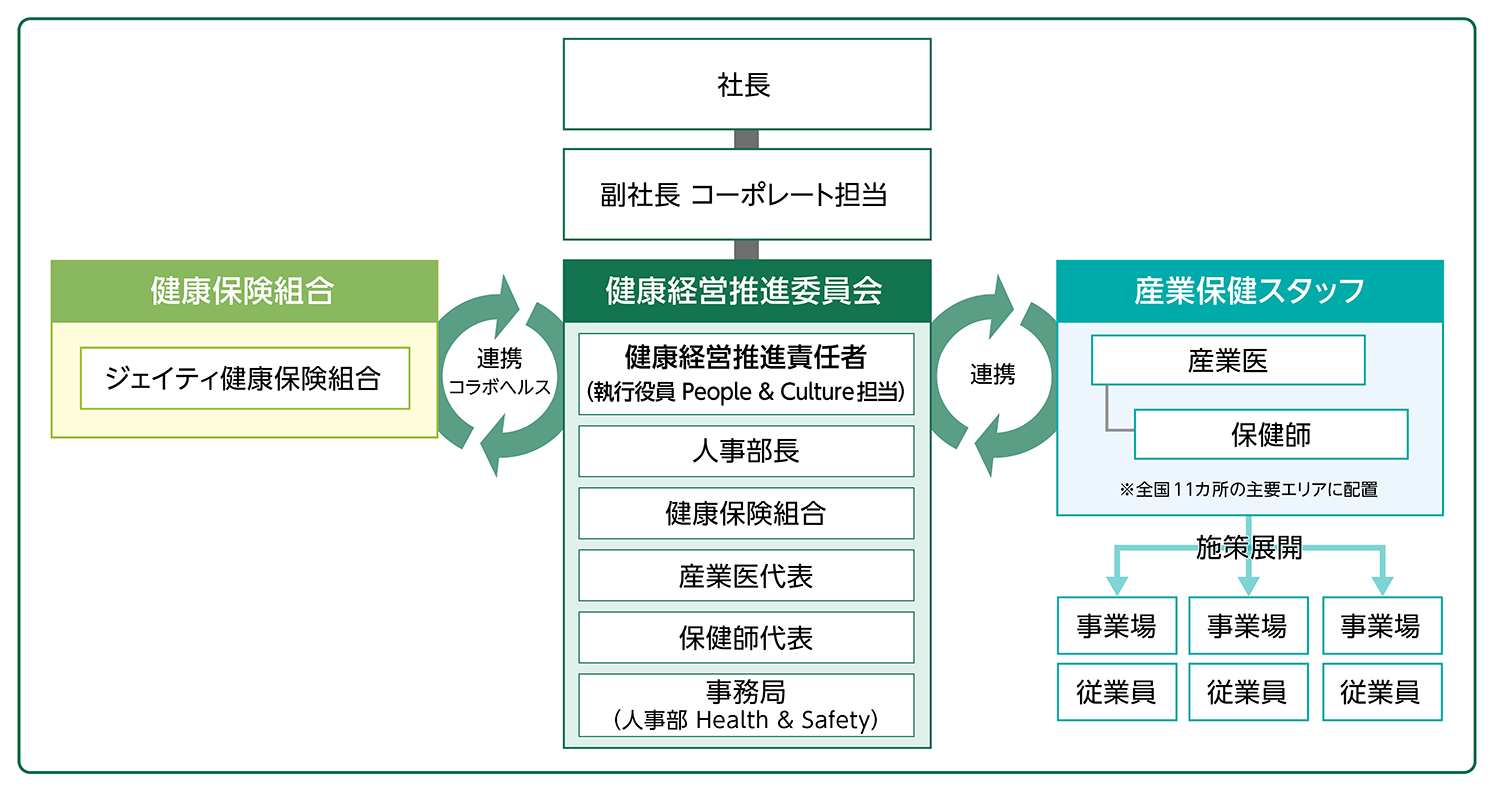

健康経営推進体制

JTでは、従業員が心身ともに健康な状態を維持し、高いパフォーマンスを継続的に発揮できるよう、社長主導のもと、執行役員 People & Culture担当を健康経営推進責任者として健康経営推進委員会を設置するとともに、全国11カ所の主要エリアに専門の産業保健スタッフ(医師・保健師)を配置する等、充実した健康支援体制を構築しています。

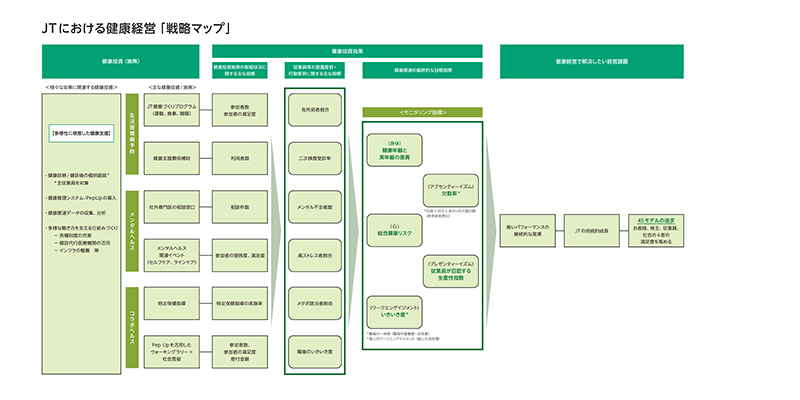

健康経営戦略マップ

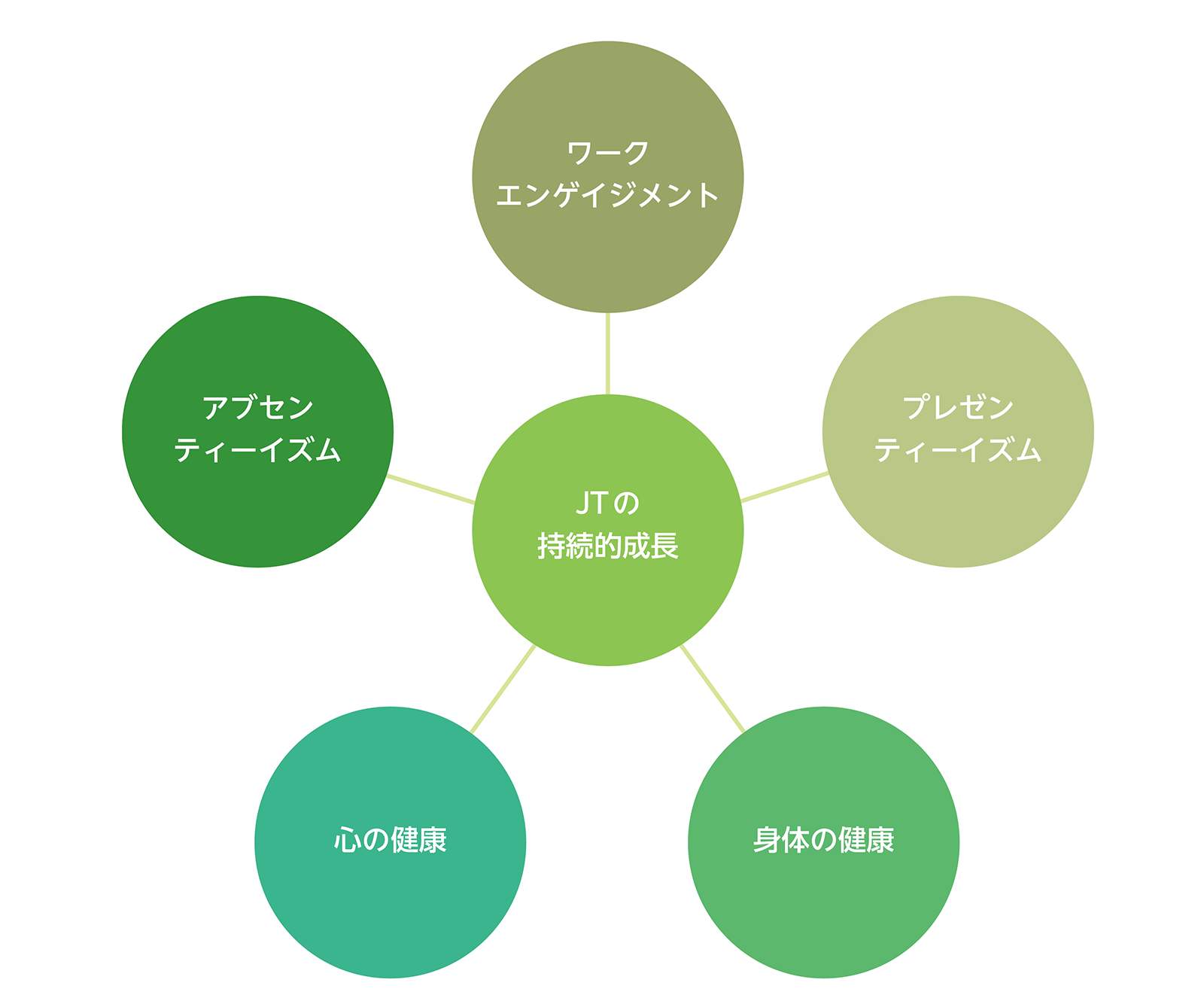

JTでは、健康経営の取り組みから経営課題の解決までの一連の流れを可視化させるため、それぞれのつながりを図示した「健康経営戦略マップ」を作成しています。

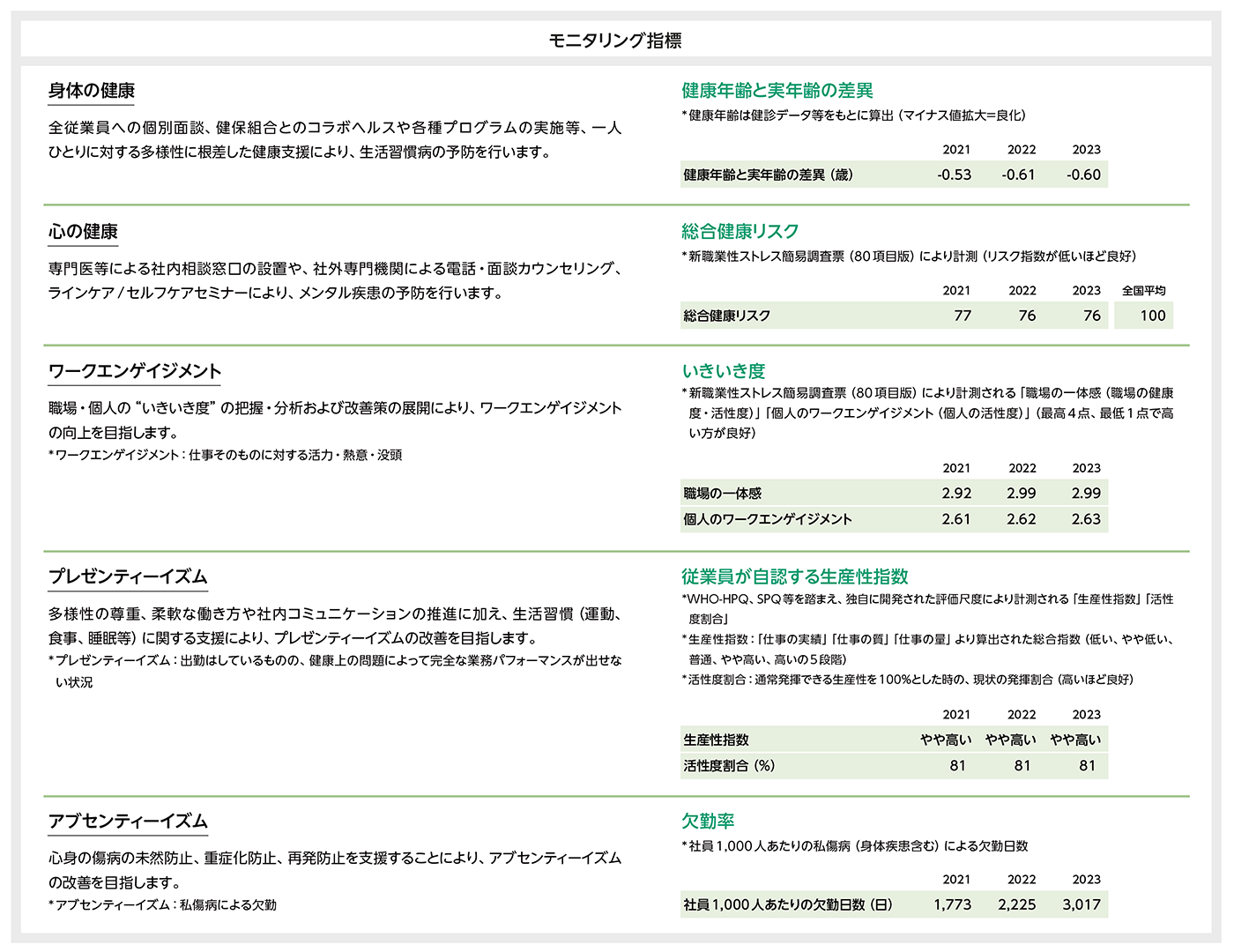

健康経営に関するモニタリング指標

JTでは、企業の持続的成長に向けて、身体の健康・心の健康・ワークエンゲイジメント・プレゼンティーイズム・アブセンティーイズムを主要な観点とした健康経営に関するモニタリング指標を設定し、従業員の健康増進に向けた取り組みについて、それぞれの施策でPDCAをまわしています。

JTにおける健康経営に関する各種データについては、こちらをご覧ください。

健康経営の取り組み ~多様性に根差した健康支援~

JTでは、多様性を尊重しており、従業員の健康支援についても個々人の生活環境や価値観に基づき、自分に合った自分らしい健康づくりができるよう、多様性に根差した取り組みを行っています。

JTにおける健康経営の取り組みについては、こちらをご覧ください。

社外からの評価

-

「健康経営優良法人2024~ホワイト500~」8年連続認定

-

「スポーツエールカンパニー2024」2年連続認定

健康経営に関する社外からの評価については、こちらをご覧ください。

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。

Adobe Readerはアドビシステムズ株式会社より無償配布されています。