「浮世絵」を読んでみよう!

|

|

| 浮世絵をよく見てみると、画中に言葉書きが記されていることがあります。美術館や博物館では、解読文が添えられている場合がありますが、実際には崩し字や変体仮名で書かれているため、読まずに眺めて終わりにしていることが多いのではないでしょうか。 でも、せっかくなのでちょっと読んでみてください。結構面白いことが書かれていますよ。 |

|

|

|

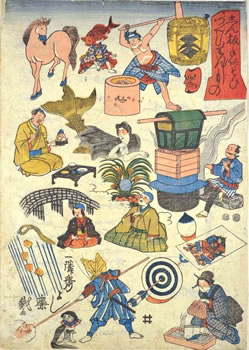

| 判じ絵とは、絵を見て言葉を連想させるものであり、江戸時代に庶民の間で大流行した浮世絵の一つです。音(おん)が同じというだけで、正解とは全く関連のない絵を、ユーモラスに組み合わせ、正解へと導いていきます。そのため判じ絵は、同音異義語が多い日本語の特性を生かした、日本独特の言葉遊びともいえます。 しゃれやダジャレを交えた絵から正解を導き出す…。そのためには、柔軟な発想や想像力、ひらめきなどが必要になります。今で言えばまさに“頭脳のトレーニング・ゲーム”。この魅力に当時、多くの人々が引き込まれていったのです。 |

|

「しん板手あそひづくしはんじもの」(戯画:一隣斎よし廉/「国立国会図書館」蔵) |

|

「納涼美人」(筆:奥村利信/「たばこと塩の博物館」蔵) |