|

昭和12(1937)年に日中戦争が始まると、「たばこ」もすぐに影響を受けます。その影響はポスターにも表れました。

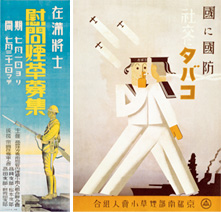

大正から昭和にかけて商業美術化され、アート性に富んでいたポスターでしたが、戦争が始まると紙面には“戦意高揚”を目的とするキャッチフレーズが採用され、ポスターの持つ意味合いまでもが大きく変わることになったのです。

また、「たばこ」の包装にも大きな変化が生じました。日中戦争時にはパッケージの簡素化が進みましたが、戦火が飛び火し、太平洋戦争が勃発すると、さらに印刷の色の削減や包装の簡易化を余儀なくされます。 |

|

さらに、「たばこ」の税金には、軍事費確保の目的で通常の税金に加えて戦時負担金が加算されたほか、英語の使用禁止を受けて名称の変更も行われました。

やがて昭和19(1944)年には、製造能力が落ちたため「たばこ」は配給制となり、物資不足から代用葉までが混入され、「たばこ」には大きな変化がもたらされることとなったのです。 |

|

|

昭和10年代に制作されたポスター。

当時の日本では商業美術は、産業美術、報道美術と名称を変え、戦時体制へ組み込まれていった。 |

|