|

|

東京を拠点に「口付たばこ」で名を馳せた岩谷商会と、京都を拠点とする村井兄弟商会の商戦が本格化したのは、村井兄弟商会が「両切たばこ」を発売した明治27(1894)年以降のことです。

“明治たばこ宣伝合戦”と称されるほど大々的に行われた2社の販売競争は、たばこが専売制になる明治37(1904)年まで続き、日本の宣伝広告のあり方や、さらには印刷技術の発展にまで大きな影響をおよぼしました。 |

|

|

|

「天狗煙草(たばこ)」で人気を博した岩谷商会は、“明治のたばこ王”の1人である岩谷松平が起業した会社であり、国産の葉たばこを原料とする「口付たばこ」を主力商品としていました。

奇抜な発想の持ち主だった岩谷は、当時はまだ「キセル」が全盛であった日本において自ら“大安売の大隊長”を名乗り、看板や新聞など、ありとあらゆる広告手段を使って宣伝を行い、「紙巻たばこ」の存在を世に広めました。 |

|

|

|

|

|

|

岩谷商会の1ブランドだった「天狗煙草」。看板やポスターを多用し、人々の購買意欲を誘った。 |

|

|

|

|

|

明治30(1897)年頃の岩谷商会の宣伝隊。

赤色に染められた自転車が、

広告塔として東京中を走り回った。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

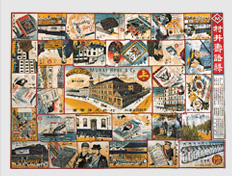

明治31(1898)年頃に村井兄弟商会が作成した

宣伝用のすご六。 |

|

|

|

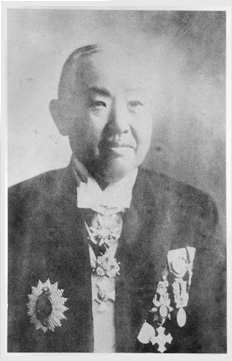

日本で初めて「両切たばこ」を発売した村井兄弟商会は、岩谷に対抗した“明治のたばこ王”村井吉兵衛の企業です。同社では輸入葉たばこを原料に、欧米の最新技術を導入して「たばこ」を製造していました。

アメリカで修行した村井は、自社製品に横文字の名を付け、包装用紙ほか、印刷にも技術導入を行います。また製品には、オマケとして“たばこカード”を添付するなど、当時としてはとても斬新な宣伝活動を行いました。 |

|

|

村井兄弟商会の主力商品だった

「ヒーロー」のポスターと「サンライス」のパッケージ。 |

|

|

|

|

|