|

|

「葉巻」に「パイプ」、「紙巻たばこ」と、それまでの日本になかった喫煙方法が人々の間に浸透しはじめると、「たばこ」の周辺を彩る道具類も少しずつ変化します。

マッチの登場は「たばこ盆」を進化させた“たばこセット”や携帯するための“マッチ入れ”を誕生させ、「紙巻たばこ」や「葉巻」の登場は、それらを差し込んで吸う道具の“ホルダー”を世に広め、「たばこ盆」の“灰落とし”の替わりには“灰皿”が使用されるようになっていきました。 |

|

| 「マッチケース」は、マッチの持ち運びに便利なアイテムとして珍重された。 |

|

|

| “紙巻たばこ入れ”や“マッチ入れ”、“灰皿”など、喫煙具をコンパクトにまとめた「たばこセット」。 |

|

|

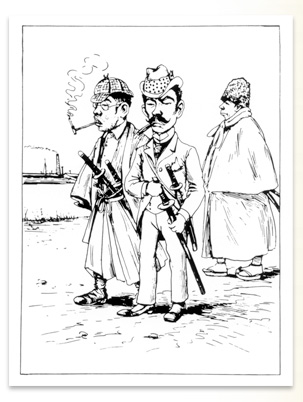

“ホルダー”を使用して「葉巻」と「紙巻たばこ」を喫煙する人物を描いた絵画。

「ポタン・ド・ヨコ〜刀を差した男達がまたやって来る。条約改正前夜」

(明治23(1890)年/ジョルジュ・ビゴー) |

|