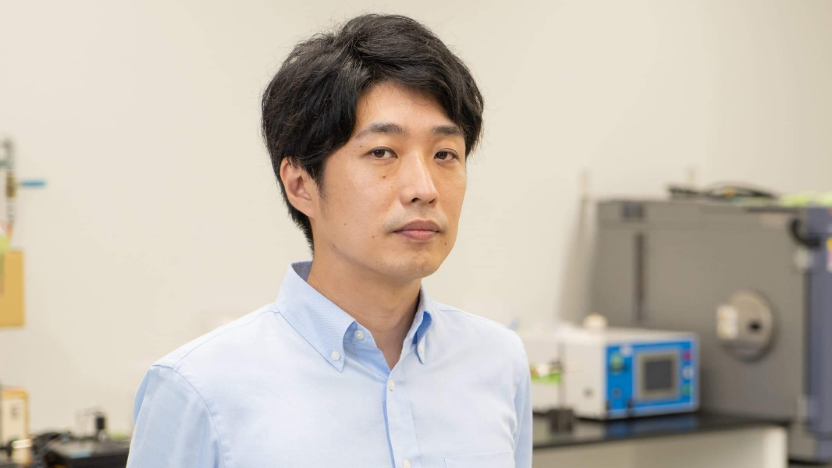

社員紹介

R&Dのひと

TOPICS

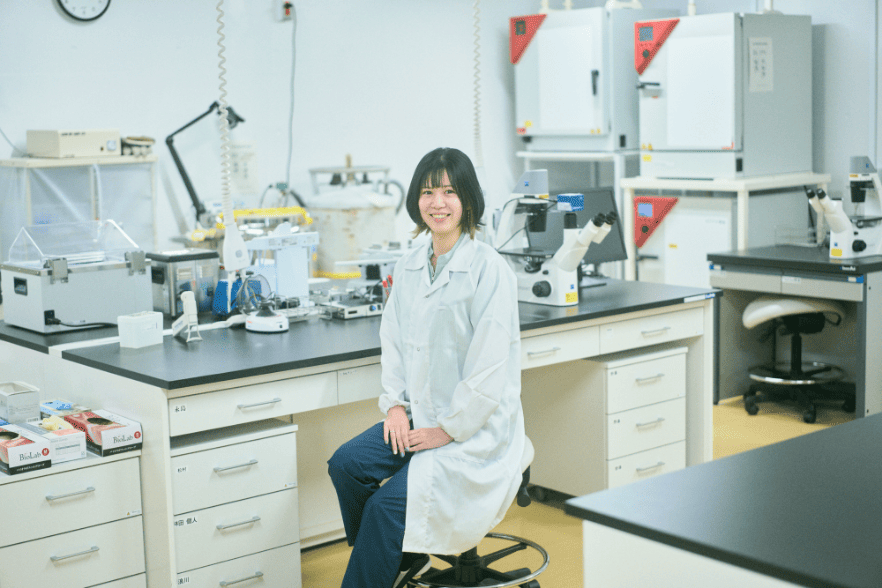

- 遺伝学的手法を用いて葉たばこの病害抵抗性について研究。

- 研究はひとりで行うものではない。多様な知識や経験を持った仲間の協力が不可欠。

- 自分と会社の「接点」を見出しつつ、新製品開発に役立つ研究を続けたい。

遺伝学的手法を用いて葉たばこの病害抵抗性について研究。

2011年に入社し、1年目は葉たばこの内容成分を分析するチームの所属となり、様々な分析手法を学びました。2年目からは、遺伝学的アプローチを用いて葉たばこの品種開発を行うチームに配属され、現在もそのチームで先端の技術を駆使しながら研究を続けています。他の農作物と同様に葉たばこもウイルスに感染すると収量が落ちたり、品質が悪くなったりしてしまうので、病害抵抗性が高い品種を開発することも重要な研究のひとつです。ウイルスは増殖する際に宿主(=葉たばこ)の遺伝子を利用しています。葉たばこの主要な病害を引き起こすウイルスが利用している遺伝子を特定し、その内容で特許を出願しました。また、研究の成果を論文にまとめ、2020年に博士号を取得しました。

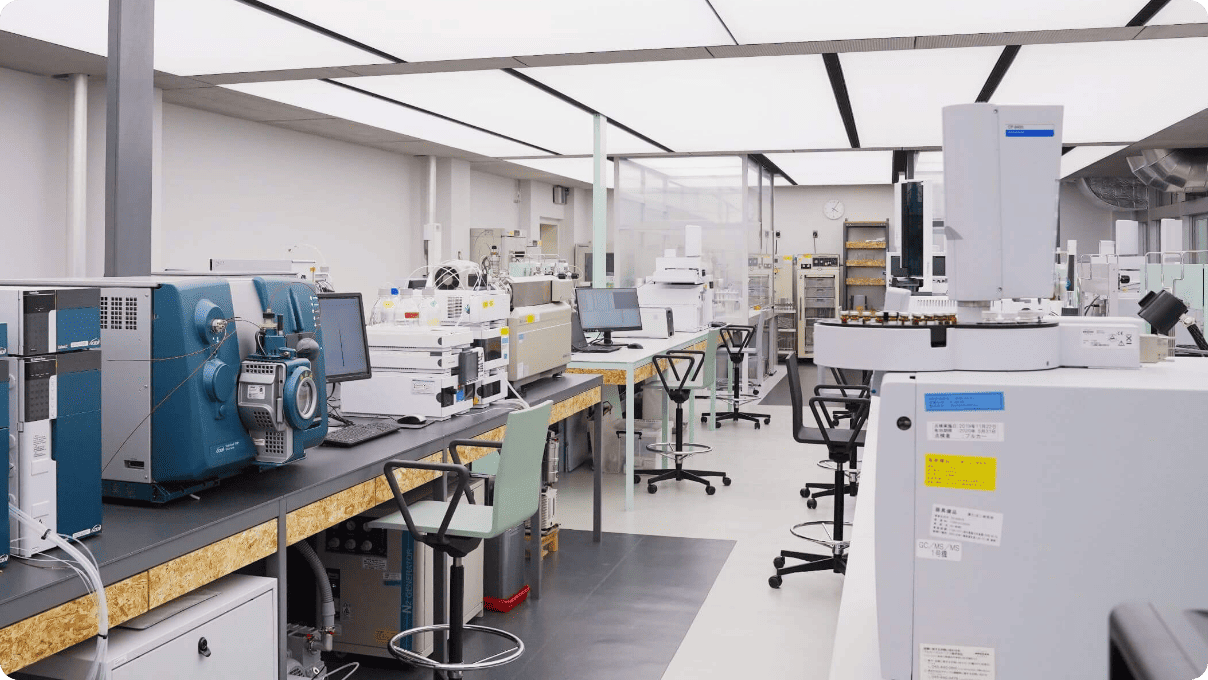

FUNCTION

研究機能を知る

基礎研究

研究開発活動の最上流に位置する「基礎研究」