トップマネジメントメッセージ

CSOメッセージ

自然や社会が持続可能であって初めて、人の暮らしや企業の活動も持続可能に

執行役員

Chief Sustainability Officer

妹川 久人

サステナビリティの考え方

JTグループは「4Sモデル 」を経営理念としています。「4Sモデル 」の追求は、「お客様を中心として、株主、従業員、社会の4者に対する責任を高い次元でバランスよく果たし、 4者の満足度を高めていく」という考え方です。当社グループでは従来から様々なステークホルダーの皆様とエンゲージメントしながら事業を営んでおり、これはまさにサステナビリティの考え方に通じています。「自然や社会が持続可能であって初めて、人の暮らしや企業の活動も持続可能となる」といった想いが根底にあります。

例えば、我々の中核事業であるたばこ事業にとって、葉たばこは最も重要な原料のひとつです。葉たばこ耕作地の自然環境や葉たばこ耕作コミュニティーがサステナブルであることは、中長期で安定的な葉たばこ調達の要であり、我々の事業活動が持続的である上で欠かせません。また、我々の事業活動をドライブする中核に「人財」があります。グループの従業員やステークホルダーの皆様の地域社会の状況が安定しており、サステナブルなものであってはじめて、我々の事業の持続的な活動が可能となります。自然や社会、人の暮らしや企業の活動、全てはつながっており相互関係にあることを意識し、CSOとしてJTグループのサステナビリティに取り組んでいます。

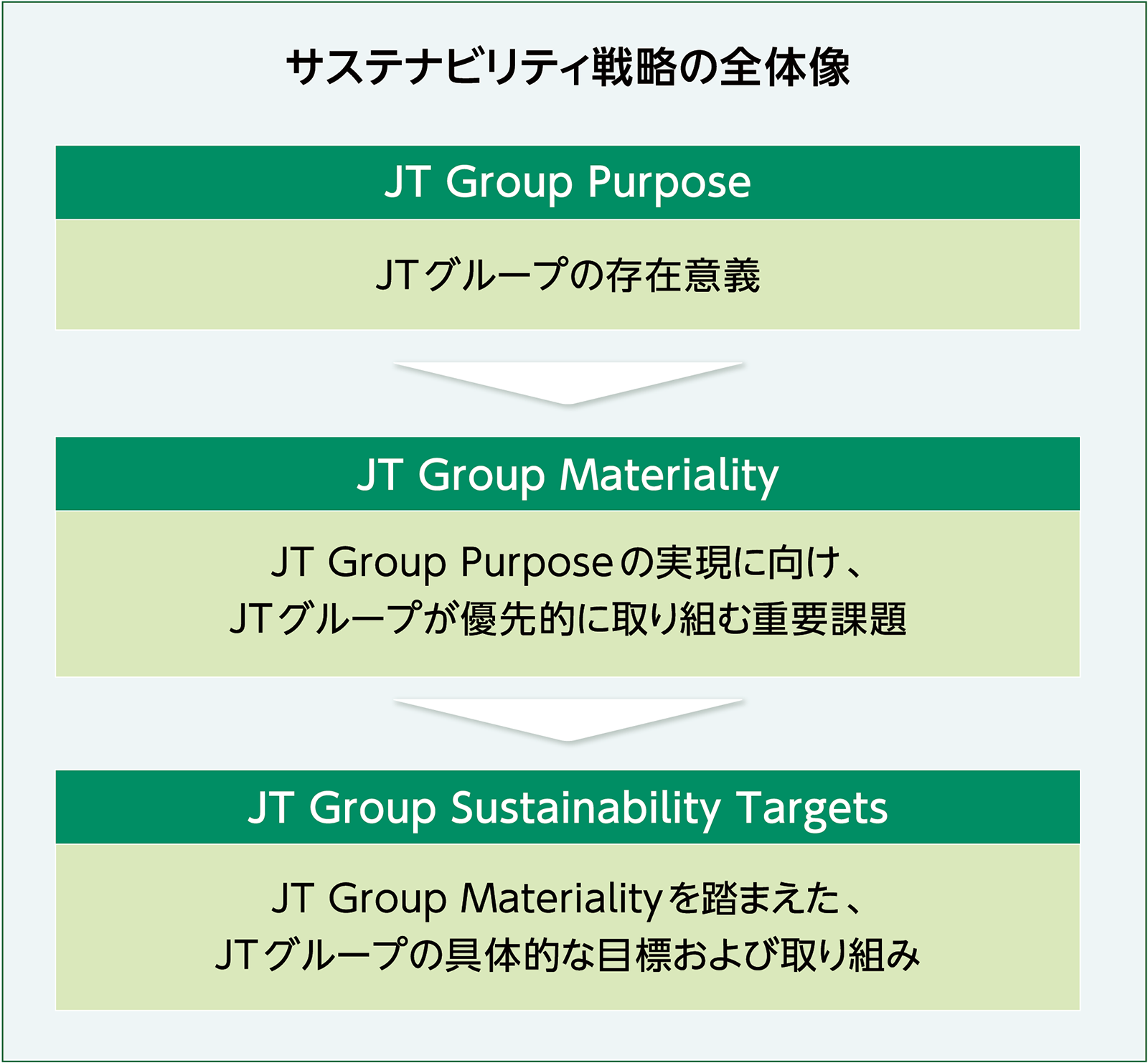

サステナビリティ戦略の全体像

JTグループでは、社会とその中に存在するJTグループの事業が持続可能であるよう、当社グループの目指すべき方向性を示す「心の豊かさを、もっと。」といったJT Group Purposeを掲げています。「4Sモデル 」の追求を経営理念とし、グループのパーパスを起点とした優先的に取り組むべきグループのマテリアリティ(重要課題)を特定しています。具体的には、「自然との共生」「お客様の期待を超える価値創造」「人財への投資と成長機会の提供」「責任あるサプライチェーンマネジメント」「良質なガバナンス 」の5つの課題群を「JT Group Materiality」と定めています。

また、JT Group Materialityを踏まえた具体的な目標や取り組みを「JT Group Sustainability Targets」として2024年に策定し、25項目のターゲットを設定しています。JT Group Purposeを起点とした JT Group Materialityと、それに紐づくJT Group Sustainability Targetsがグループのサステナビリティ戦略の骨格です。サステナビリティ戦略の策定と運用には、取締役会が関与する体制を執っており、取り組みの進捗や結果についても、適宜、ウェブサイトや統合報告書等を通じてステークホルダーの皆様に報告しています。ターゲットについては毎年レビューを実施し進化させており、2025年度においてもターゲットのレビューを実施し更新を図りました。

JT Group Sustainability Targets

2024年に25項目からなるJT Group Sustainability Targetsを策定しています。JT Group Materialityの一つである「お客様の期待を超える価値創造」に紐づく、かつグループの中核事業であるたばこ事業に関連するサステナビリティターゲットでは、従来からの「RRP展開市場の拡大」といった目標に加え「、リスク低減に係る科学的知見の発信」といった新たなターゲットを設定し、RRPへの注力を加速化しています。

また、JT Group Materialityの一つである「自然との共生」に関連し、近年重要性が高まっている生物多様性に関するターゲットを策定しています。生態系影響評価の実施を掲げており、たばこ事業でバリューチェーン全体における生態系影響評価の実施に取り組んでいるところです。我々グループが生態系に与えるインパクトは、同じたばこ事業でも地域毎で異なるため、今後はより地域毎でのソリューションを見出していくことが重要です。本社からトップダウンで網をかけるのではなく、各地域・各オペレーション事の解決策を考え、それぞれで自ら推進していくよう、CSOとして支援していきたいと考えています。

今回はJT Group Sustainability Targetsの進捗を報告する初年度です。中長期のターゲットが大半なので、単年度の実績で進捗の全ては語れないですが、概ね順調な滑り出しと認識しています。また、ターゲットに取り組む上での推進体制が徐々に整ってきた手ごたえを感じています。

例えば「自然との共生」に紐づく“気候変動”に関する目標のマネジメントの質と量の進化がありました。2024年におけるGHG排出量の削減目標の進捗をみると、 Scope1&2の削減は順調に推移しました。また、バリューチェーン全体での対応が伴うことから課題であったScope 3については、主要サプライヤーに対して科学的知見と整合したGHG排出量の削減を奨励するなど、データ把握に向けての取り組みが進みました。JTグループでは、気候変動への対応の目標として、2030年までにJTグループの事業においてカーボンニュートラルを実現し、2050年までにバリューチェーン全体でGHG排出量をネットゼロにすることを目指しています。目標に向けての取り組みの一環として、 2022年にSBT(Science Based Targets)イニシアティブから「1.5℃ 目標」の認定を取得しました。また、2024年9月には、SBTiに対し、「ネットゼロ目標」の認定取得に向けた申請を実施しました。

また、我々グループのサプライチェーンマネジメントにおいて“人権尊重”の取り組みは欠かせない課題です。従来から人権デューディリジェンスには真摯に取り組んでおり、 JTグループでの人権尊重への対応はもとより、サプライチェーン全体でのデューディリジェンスを積極的に展開してきました。コロナ禍で人の移動が難しかった期間においてもオンラインの対応等でその歩みを止めることなく、2024年末時点でJTグループ全体として16ヵ国で人権影響評価を、18ヵ国で自己評価質問票による分析を完了しました。

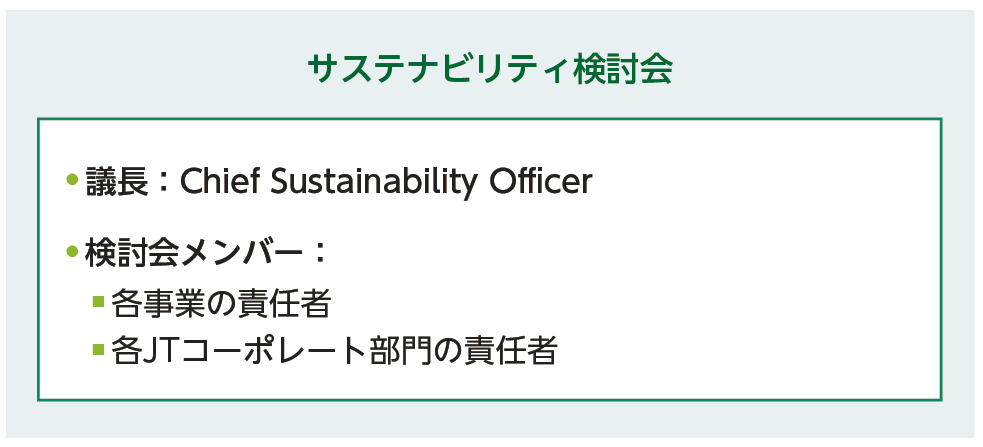

取り組みを支える体制

サステナビリティ戦略の策定と運用、ターゲットの更新については取締役が関与するガバナンス体制をとっています。執行レベルではJTグループのサステナビリティ課題を議論する場として、2020年から定期的にサステナビリティ検討会を開催しています。この検討会は、CSOの私自身が議長を務め、JTグループの各事業・コーポレート部門の責任者が参加する会議体です。

2024年はサステナビリティ検討会を3回開催し、JT Group Sustainability Targetsの更新、気候変動に関する各種取組みと目標に対する進捗、人権尊重の取組みとデュー・ディリジェンスの実施状況、EU CSRD(Corporate Sustainability Reporting Directive:企業サステナビリティ報告指令)への対応、非財務データマネジメント、ステークホルダーエンゲージメントといった課題やテーマについて、議論と情報共有の場を設けました。

なお、検討会で議論された内容は、適宜社長および取締役に報告しています。

中長期のサステナビリティ課題

2024年は各国・各地域での政情不安や紛争が継続しました。また、2024年は選挙の年でもあり、米国や英国では政権交代があり、JTグループが本社を置く日本でも内閣交代がありました。各国・各地域での不安定な状況は2025年も継続し、主要国での政権交代に伴う政策転換の影響は否めないでしょう。そのような状況ではありますが、我々のサステナビリティに対する考え方やスタンスは従来通りです。これからも「自然と社会が持続可能であってはじめて、我々企業や人々の生活は持続可能」という根底にある考え方は変わりません。

将来を見据えて、中長期での課題にも積極的に取り組んでいきます。サステナビリティの取り組みにおいて我々が取り扱う様々な情報やデータ、いわゆる非財務情報やデータについては、開示する情報やデータはもとより、上手く活用することで、新たな付加価値が生まれると考えています。我々グループのパーパスである「心の豊かさを、もっと。」の提供につながるような、非財務データの活かし方を検討し、非財務データマネジメントの構築に取り組んでいきます。

今後は、各国でサステナビリティ開示規制が施行される予定です。欧州に拠点を持つ規模の大きいグローバル企業は、CSRDでの報告に向けて準備を進めており、欧州にたばこ事業の本社を置くJTグループでも対応を進めています。CSRDについては開始時期が遅れることとなりましたが、日本においてもサステナビリティ基準委員会(SSBJ)により公表されたサステナビリティ開示基準への対応が迫っています。サステナビリティの情報を定性・定量的に伝えていくことが求められており、正確で質の高いデータを効率的に集約・管理し、発信していくことの重要性はこれまで以上に高まっていくと考えています。

加え、個人的には自社をとりまく社会環境との関係性において、いかなる資本のやり取りが発生し、何を活かして何を還元しているかといった関わり、繋がりをもっと広く認知できないか、というテーマに関心を持っています。JTグループをはじめ、企業は自然や社会のリソースを資本として享受し、それを活かし、或いは何らかの価値に転換し、最終的には自然や社会へ戻していく、といったことを繰り返しているはずです。サステナビリティとは、その一連のサイクルを保全あるいはプラスのシステムとして循環させることかと。それらを具体的に、可能であれば定量的に可視化したいと考えています。それができると、一見単なるコスト負担だと捉えがちな様々な取り組みや挑戦ですら、違った視点で評価できるでしょう。「少し先の未来で、実はこういう価値につながる」と捉えると、例えば従前にはない意思決定が生まれるかもしれません。このような挑戦は我々単独で推進することは難しいので、知見をお持ちの企業と協力して進めていきたいと考えています。

事業環境の変化に迅速・柔軟に対応しながら、今後も、真摯に各課題に向き合い、パートナ企業やステークホルダーの皆様との共創を通じて「心の豊かさ」を育んでいきます。