オンラインセミナー

SEMINAR

JT&JTI 異文化コミュニケーション

オンラインセミナー

2021年11月にJTとJTインターナショナル(以下JTI)合同で異文化コミュニケーションセミナーを3日間にわたって開催しました。このセミナーにはJTとJTIからそれぞれ6名、合計12名の国籍も担当業務も様々なメンバーが集まり、自身の体験や考えを共有しながら、コミュニケーションについて話し合いました。このセミナーで初めて顔を合わすメンバーも多くいたため、最初は少し緊張感が漂う雰囲気で始まりました。しかし、進むにつれ、固い雰囲気は和らいでいき、自身の体験や考えを共有し、理想的なコミュニケーション・スタイルについてディスカッションをすることができました。そのセミナーの様子をご紹介します。

“One R&D”強化に向けてのセミナー

R&Dグループは2019年から”One R&D”を合言葉にR&D機能をグローバルに一本化しました。現在、R&Dグループにはおよそ40カ国以上の国籍のメンバーが活動しています。生まれ育った環境や文化が異なれば、思考や習慣が異なるのは当たり前。ふだんの業務の中で、大きく目立つような衝突や事故は発生しないまでも、小さなコミュニケーションエラーが起きたり、相手の言動が何かしっくりこず、なぜ相手がそのような反応を示したのか気になることもあります。このようなギャップや違和感を少しずつ解消したいという想いを起点に2020年からこのセミナーを開催しています。『”One R&D”をより強固にするため、文化の違いをこえた効果的なコミュニケーション・スタイルとはどういうものかを確認しよう』これがこのセミナーのゴールです。

自分の常識とは?それは相手にとっても常識でしょうか?

セミナー開始後、最初に講師が投げかけたのは“常識”についてです。「効果的なコミュニケーションを考えるために、まずは自分たちの常識を捉えてみよう。例えば、議論を行う会議で、あなたは聞くことを優先しますか?発言することを優先しますか?」セミナー参加者からは様々な意見が寄せられました。

-

- 日本人は他の意見を聞くことに集中する人が多いです。一方でヨーロッパの人はたくさん意見を述べる傾向があると思います。

-

- 意見を述べる人は自分の意見に対するフィードバックが欲しいはず。だから、意見に対してフィードバックすることは会議に参加する人の義務だと思います。

-

- 参加者の期待によると思う。オープンマインドな人であれば、たくさんの意見がほしいでしょうね。

講師はこう続けました。

-

- その通り。話す人ばかり、聞く人ばかりではいい会議はできません。参加者がお互いに歩み寄って行動することが重要です。歩み寄るというのは妥協ではなく、みんながストレスなく参加できる最適な方法を考えるということ。それを実現するためには、まずは自分の“常識”(自分が慣れているやり方)を見つめ直し、そして客観性をもって場のルールをデザインすることが重要です。

コミュニケーション・スタイルを捉えるフレームワークMAPs。

あなたのディスカッション・スタイルは?

自分と相手の“常識”を客観的に捉えるための有効なツールとして、講師はMAPsという比喩のフレームワークを紹介しました。自分の常識である現在地、相手の常識である目的地をMap(地図)で定め、自分から歩み寄ったり、相手に歩み寄ってもらったりといった行動につなげます。

MAPsのイメージ

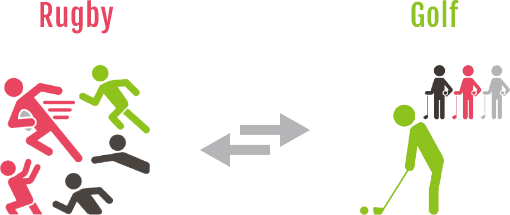

MAPsのひとつは会議スタイル(ディスカッション)に関するもので、会議スタイルは2つのタイプに大別することができます。スポーツで例えると、ひとつめはラグビー・スタイル、ボールを取り合うように発言する機会を取り合うスタイルです。参加者は積極的に意見を述べることが求められます。意見をぶつけ合うため、議論が進むスピードが速く、一方で、限られた参加者が発言の機会を独占するなどの不公平が発生する可能性があります。もうひとつはゴルフ・スタイル。プレーヤーが順々にボールを打つように、一人ひとりに発言の機会が与えられる会議のスタイルです。話題から逸れにくく、また、集団の調和が保たれます。多くの人から意見を集めることができるので、アイデアの多様性は高まりますが、議論を戦わせることはしないので、より良いアイディアにたどり着くのは難しくなります。

-

- 私はラグビー・スタイルに慣れていましたが、日本人の会議はゴルフ・スタイルが多かったので、日本で働くようになってからゴルフ・スタイルに馴染むようになりました。

-

- 日本で生まれ育ったので、ゴルフ・スタイルが安心です。日本の学校は先生の言うことを聞く形式の授業が多かったですし、横入りは失礼にあたる場合もあります。私が所属するチームはゴルフ・スタイルが多めです。でも、ラグビー・スタイルのように躍動感があってスピーディなディスカッションにも参加できるようなスキルを身に付けたいですね。

-

- 私が働いてきた環境はラグビー・スタイルが多いです。私も多く発言するようにしています。しかし、チームに入ってきたばかりの新人は発言しにくいですよね。誰かが話しているところに横入りするくらい積極的な人もいますが、私はそういうのを見ると正直、イラッとします。

どちらのスタイルに慣れているか、業務で使われているのはどちらのスタイルの方が多いかはセミナー参加者で意見が異なりました。しかし、自分と周りのやり方にギャップを感じていたり、もっと効率的なやり方を模索していたり等、全員、現状に何かしらの課題を抱いていることは共通していました。講師はこう続けました。

-

- ラグビーとゴルフ、どちらも利点があります。重要なのはバランスよく使うことと、会議に参加している全員でどちらのスタイルでやるか合意をとることです。例えば、会議の最初にメンバー紹介を行うとします。そのときはゴルフ・スタイルがよいでしょう。ブレインストーミングのときもゴルフ・スタイルがいいかもしれません。しかし、アイデアを戦わせたり、意思決定するためのディスカッションはラグビー・スタイルが合っていますね。ラグビーとゴルフをハイブリッドしてミーティングをデザインすることをお勧めします。

MAPsを使い自分と自分の職場の傾向を知る

MAP1の会議スタイルの他、その他複数のMAPsをこのセミナーで学びました。

MAP1会議における姿勢や発言スタイル

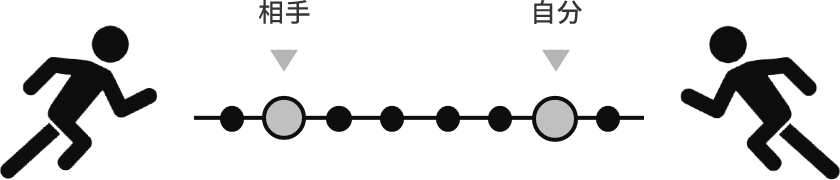

ディスカッションを行う会議の場において、発言することを重視し積極的に発言の機会を取りにいくか?それとも、他者の意見を聞くことに重きを置き、発言の機会がまわってくるのを待つか?

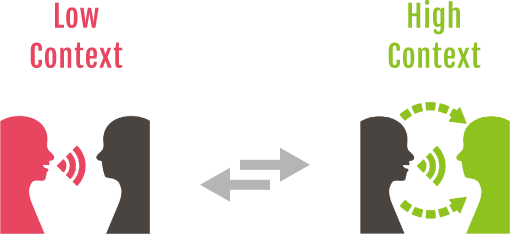

MAP2具体的な説明が必要な度合い

コミュニケーションにおいて曖昧な表現を避け、具体的に詳細まで言葉で伝えるか?それとも、おそらく相手も理解しているであろう情報は省いて、最低限必要な情報のみのやり取りでコミュニケーションをとるか?

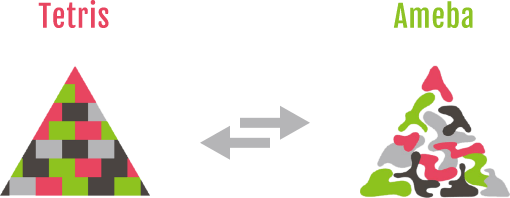

MAP3各業務の責任範囲の捉え方

個人の職務範囲が透明性高く明確に定められており、過程よりも成果を重視するか?それとも、担当する職務範囲は融通を利かせることもあり、時には他者の仕事をサポートする等、個人だけでなくチームで仕事を行うという意識をもって取り組んでいるか?

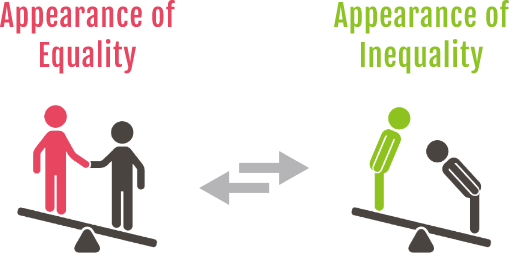

MAP4コミュニケーションを円滑に行うためのフォーマル度合いの差

職位や肩書に関わらず、全員に対して同じ態度や言葉遣いをとっているか?それとも、名前に敬称をつけたり、座席順を配慮するなどしてヒエラルキーを表現するか?

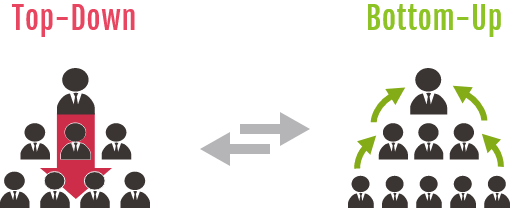

MAP5組織内での権力の序列差、意思決定に与える影響

高位の役職にて意思決定がされ、それが現場社員へ指示として下ってくるか?それとも、現場社員からの提案を基にトップが意思決定を行うか?

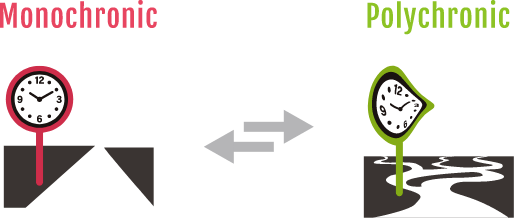

MAP6時間とスケジュールに対する柔軟性に対する認識

会議の開始・終了、就業の開始・終了を計画通りの時刻に行う等、時間の運用・管理を重視するか?それとも会議はキリのよいところまで延長する、残業する等時間を守ることよりも実行した内容に重きをおくか?

講師により各MAPの解説を受けた後、会議スタイルで行ったのと同じように、自分や自分の職場にどういう習わしや傾向があるか、それは自分にとってストレスのないものなのか等について意見交換を行いました。前述したMAPsは極端な体裁を例にして解説しています。そのため、時間をきっちりと順守するときもあれば、融通を利かすときもある、個人の職務範囲外であっても可能なときは他者の仕事を手伝うこともあるなど、ほとんどの人はケースバイケースで行動していることが多いでしょう。しかし、生まれ育った環境、受けた教育など自身のコミュニケーション・スタイルを形成する因子は誰ひとり同じではありません。そのため、ケースバイケースのバランスは一人ひとりで異なっているはずです。意見交換の中では自身の経験を話したり、国籍が異なる参加者に対して率直な質問を投げかけたりと、話し合いは多いに盛り上がりました。

-

- Cc(Carbon Copy)のメールを受け取るのは嫌いです。自分に向けた情報ではないものを共有されると戸惑います。

-

- 仕事仲間と信頼関係を築くのはよいことです。しかし、良い人間関係がないと仕事ができないというのはプロフェッショナリズムに反すると思います。

-

- 日本のビジネスマナーはよく知りません。マナーを守らないと失礼になりますか?

-

- 日本特有のマナーもありますし、守らなくても失礼にあたらないと思いますよ。しかし、もし、マナーにそった行動をとったら、日本人はとても喜ぶでしょうね。

-

- 日本はヒエラルキーを表現しがちですよね。もし、日本人の上司が部下に対して平等な雰囲気を出したいとしたら、どういう行動をとるのですか?

ビジネス・ケースを題材に

理想的なコミュニケーション・スタイルについてディスカッション

セミナー3日目には、ビジネス・ケースを題材にして、具体的にコミュニケーションエラーが発生した場面での解決方法についてディスカッションを行いました。このビジネス・ケースには八郎とフランソワという名前の国籍も経歴も異なるダイレクターが2人登場します。2人のチームは同じプロジェクトに参画し協業していますが、意思疎通がいまいちうまくいっていません。お互いの仕事の進め方やミーティングでの発言について、自分たちがいかにストレスを感じているか文句を言い合っています。

ビジネス・ケース要約

八郎は、綿密に情報を収集してじっくりチームメンバーで検討したいタイプ。そして、言い訳に聞こえるのが嫌なのか背景情報はあまり話さず端的に短く意見を述べます。一方で、フランソワは時間を効率的に使うことを重視し判断に向けてアグレッシブに話を進めるタイプ。ときには感情的にたくさん意見を述べます。八郎はフランソワが意思決定を急ぎ過ぎるあまり、情報の抜け漏れが多いことに対して苦言を呈しています。フランソワは八郎のチームが単独で情報収集をしていることに対して、それにかける時間が長いことと情報収集をしていることさえ共有してくれないことに苛立っています。加え、フランソワは八郎のチームでは人事異動が多く、担当者が頻繁に代わる体制にも不満を感じています。

このビジネス・ケースはこのセミナーのために制作したJTグループオリジナルのストーリーです。当然、登場人物や会話は架空ですが、JTとJTIメンバーにインタビューを行い聞き取った内容をもとにしています。そのため、凝縮はしていますが、JT&JTIのコミュニケーションの中で現実に発生してもおかしくはないトラブルをえがいています。

セミナー参加者は6名ずつ2つのグループに分かれて、八郎とフランソワの不満や苛立ちについて、議論を行いました。“八郎とフランソワはどういう常識をもっているのか?”“互いのどこに苛立ち、コミュニケーションエラーが起こるような行動をとってしまったのか?”“2人のチームがよいコミュニケーションをとるためにはどう改善していくべきか?”

-

- 八郎はフランソワが話しきるまで待っていますが、フランソワは割り込んできてますね。フランソワはラグビー・スタイルで会議をしているつもりだと思いますが、ラグビー・スタイルを行うときは、もっと配慮が必要だと思います。なぜなら、ラグビー・スタイルだとついついスピードが速くなってしまう。英語に不慣れな人もいるので、話すスピードが速くなりすぎないように気をつけなければなりません。加え、語学力は関係なく、会話に割り込むことに躊躇する人もいますから、会議の進行スピードにも配慮が必要です。

-

- 八郎のチームは手間がかかるかもしれませんが、自分のチームが行ったことをすべてフランソワのチームに共有するべきです。多国籍で経歴も文化も異なるメンバーが参画するプロジェクトは、ロー・コンテクストで開始してほしいですね。なぜなら、ロー・コンテクストに慣れている人はハイ・コンテクストにすぐに合わせることはできません。頭で理解していても、表情や空気を読むスキルが十分ではないですから・・・。同じメンバーでプロジェクトの進め方などに合意がとれて信頼関係ができはじめてから、少しずつハイ・コンテクストに移行していくのがよいと思います。

-

- 八郎とフランソワのチームは信頼関係を築くことをもっと意識すべきです。仕事では各自が専門性を発揮することも大切ですが、協業するメンバーと信頼関係を築くこともプロフェッショナリズムのひとつだと思います。八郎とフランソワの文化背景は異なりますし、語学力も完璧ではありません。八郎とフランソワに親友になれとは言いませんが、お互いの行動を理解できるくらい、お互いのことに関心をもち、よく知り合う必要があると思います。

それぞれのグループのディスカッション内容を共有し、JT&JTI異文化コミュニケーションセミナーは終了しました。

頭の片隅にMAPsを入れて仲間とよりよいコミュニケーションをとっていこう

セミナー終了後によせられた参加者の感想、コメントを紹介します。

-

- コミュニケーションやビジネスマナーについて新しい知識を知ることもできましたし、意見交換を通して、JTとJTIで働くメンバーのことをよく知ることができました。

-

- 抽象度が高いこともMAPsを使えばロジカルに整理できます。どのMAPも新鮮で勉強になりました。他の参加者からの意見のおかげで自分の想像力が成長したような気がしました。

-

- 非常にうまく構成されたプログラム内容で、3日間、集中して受講することができました。楽しみながら、学ぶことができ、とても満足しています。学んだコミュニケーション・スタイルを日々の業務の中で適切に活用していきたいと思います。

-

- 会議やメールでのやり取りだけでは、文化のギャップは埋められません。このセミナーで行ったように業務に直接関係のないことでも話し合う機会を持つことが大切だと思います。

-

- 日本人がラグビー・スタイルを苦手としていることはなんとなく知っていました。しかし、セミナー中のディスカッションを通してラグビー・スタイルにどんどんと慣れていっていることに驚きました。

-

- このセミナーを受講して、人とのギャップを理解し埋めることは想像していたよりも簡単だと思いました。

MAPsの解説やディスカッションをリードしてくれた講師によると、セミナー参加者はMAPsからの学びや気付きをすぐにグループ・ディスカッションに活かしていたとのことです。積極的に自分の意見を発信するだけではなく、「〇〇さんはどう思いますか?」と意見のパス回しを行ったり、「ここはラグビーでいきましょう」と会議の進め方のルールについて合意をとる様子も見られたとのことです。さらには、話し方と話す姿勢にも変化が見られました。ネイティブ・スピーカーをはじめ、英会話を得意とする人は話すスピードや話し方が自分本位になる傾向があります。セミナー序盤では、何人かのセミナー参加者にもそのような傾向がありましたが、セミナーが進むにつれ彼らの話し方は聞き手に配慮するような形に変わりました。話すスピードだけでなく、カメラの向こうの相手の目をみるような目線をとったり、ジェスチャーを加えたり、比喩を使って表現するなど自分が言いたいことを“ただ述べる”のではなく、“相手に伝える”ためのベストな表現にチャレンジしていました。

“One R&D”の進化に向けて今後のチャレンジ

今回のセミナーは”One R&D”を強固にすることを目的に開催しました。JT R&Dグループは今後も内容をブラッシュアップして同様のセミナーを引き続き開催する方針です。私たちは人財とチームワークを大切にしており、メンバー一人ひとりの才能がチームワークによって発揮される組織を実現したいと考えています。今回のセミナーで学んだことはすぐにR&Dグループの研究開発活動に寄与するものではありませんが、組織づくりの観点では不可欠な学びであると捉えています。これからどんなセミナーを開催するか、JT R&Dグループがどのような組織になっていくか、自分たちのことながら私たちも楽しみで仕方ありません。

講師からのメッセージ

-

株式会社リンクグローバルソリューション Gareth Monteath - 私は多くの企業と仕事をしていますが、JTグループと同じくらい多くの思考と努力をして社員の皆さんと協力し、スキルを向上させている会社はわずかです。そのひとつとして、今回のヨーロッパと日本のJT R&Dメンバーのためのワークショップシリーズをご提供できたのは幸いでした。参加者は心が広く、精力的でした。ツール、テクニック、フレームワークなど、コミュニケーションと生産的な協働を進化させるためにともに学ぶことができました。参加者はある意見に同意したときは、具体的なのネクストアクションについて話し合い、ある意見に反対したときは、建設的な方法で解決しました。セミナーの後、私は参加者と同じくらい多くのことを学んだと感じました。

-

株式会社リンクグローバルソリューション Nathan Dewitt - 私はJTグループに14年以上プログラムをご提供させていただいております。その中でエンジニアのスキルアップトレーニングや、たばこ会社が参加するグローバルミーティングでのプレゼンテーションのサポートを行い、JTグループが行っている様々ビジネスアプローチのグローバル化のための取組みを見てきました。今回のセミナーでは、欧州と日本のR&Dグループのメンバーが参加し、互いにチーム内の意識を高め、今後の協力をより円滑に進めるコミュニケーション・スキルを学びました。メンバーはユーモアにあふれ、経験豊富で、お互いにどう協力すればいいのか、こちらが提示した技術とフレームワークをすぐに取り入れることができるほど感情知能が高い方たちでした。参加者は今後のプロジェクトで、より良いサポートを行う新しい同期ネットワークの始まりになると私は感じました。

株式会社リンクグローバルソリューション

企業組織のグローバル化を人事・組織視点で支援することをミッションに人財開発、組織開発領域におけるコンサルティングなどの事業を展開。

https://www.link-gs.co.jp/