お仕事対談

スペシャルコンテンツ

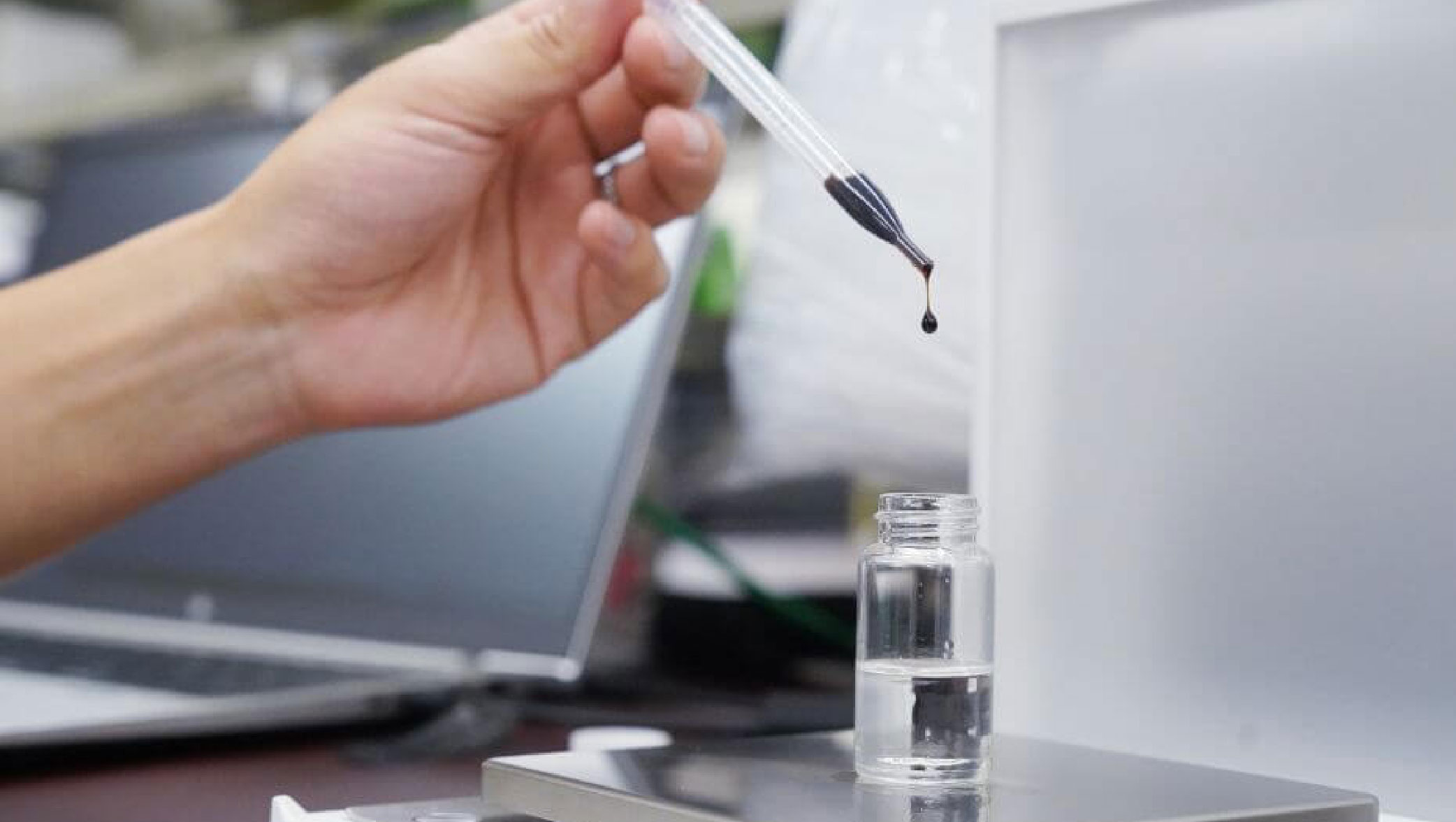

香りの素材を組み合わせて、

たばこの香りをより豊かにする

「調香」という仕事

「調香」は、香素と呼ばれる香りの素材を組み合わせて香料をつくり、たばこ製品に銘柄ごとのキャラクターを彩っていく仕事。その

さじ加減ひとつで、味や香りに大きな影響を

与えるだけに、フレーバリストたちは慎重

に、かつ大胆に、レシピづくりに取り組んで

います。

MEMBER

技術開発

室本 亮介

RYOSUKE MUROMOTO

紙巻たばこ用の香料開発とメンテナンスを担当。

技術開発

澁谷 哲朗

TETSURO SHIBUYA

加熱式たばこ用スティックの香料開発を担当。

技術開発

朴 夏林

HALIM PARK

加熱式たばこ用スティックの香料開発を担当。

TOPICS

-

「調香」とはどんな仕事ですか?

仕事の内容と流れを教えてください。 -

「調香」の仕事のおもしろさや

やりがいは、

どんなときに感じますか? -

「調香」の仕事で大事にしていることは

何ですか?