博士号取得者 対談

スペシャルコンテンツ

多才な人財との協業を楽しみながら、

自身のスキルと知見を深化させる。

R&D グループには博士号取得後に入社した者、仕事をしながら博士号を終了したものなど、博士号取得者が多く在籍しています。「入社後に博士号を取得することはできるのか?」「博士課程で学んだことをどう仕事で生かしているのか?」基礎研究や製品開発に従事している3名に語ってもらいました。

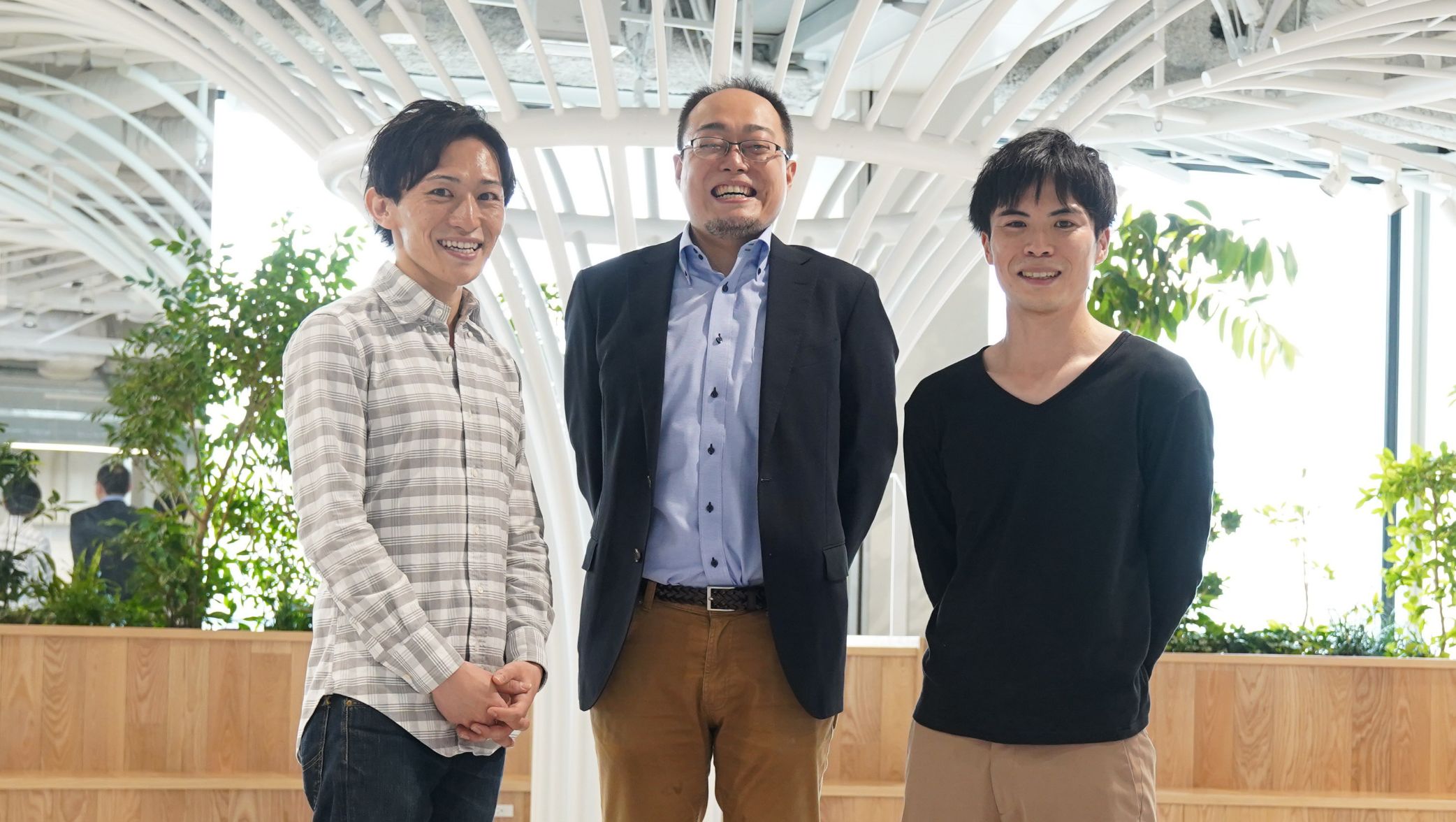

MEMBER

基礎研究

石川 晋吉

SHINKICHI ISHIKAWA

たばこ煙が生物に与える影響について研究。2010年に新卒入社。2018年に日本毒性学会認定トキシコロジストを取得。2020年に博士号を取得。

技術開発

工藤 健一

KENICHI KUDO

たばこ製品に使用する香料の素材の開発・管理を担当。

博士号取得後、2010年に新卒入社。

技術開発

登 貴信

TAKANOBU NOBORI

加熱式たばこ開発における化学分析を担当。

博士号を取得後、2018年に新卒入社。

TOPICS

- 博士号を取得した理由を教えてください。

-

博士課程での経験や得られた知見は、

現在どのように活用していますか? - 研究のサポート体制はいかがでしょうか?

-

JTグループで今後

何を実現していきたいと考えていますか?