たばこ事業

contents

-

(注)1.

-

たばこ事業における「お客様」は喫煙可能な成人のお客様を意味します。なお、たばこやニコチンを含むその他の製品の使用可能年齢は、各国の法令により異なります。日本では20歳未満の方による喫煙・使用は、法律で禁じられています

-

2.

-

本セクションは、JTグループの事業活動を説明するためのものであり、当社グループの製品について、消費者への販売促進もしくは使用を促すことを目的とするものではありません

-

3.

-

RRP(Reduced-Risk Products):喫煙に伴う健康リスクを低減させる可能性のある製品

-

事業Purpose

-

Creating fulfilling moments.Creating a better future.

たばこ製品は、CombustiblesとRRP(Reduced-Risk Products)の2つのカテゴリに大別できます。

Combustibles

Combustiblesには、紙巻たばこ、FCT(fine cut tobacco)、パイプ、シガー、リトルシガーなどが含まれます。紙巻たばこは、あらかじめ紙でたばこ葉を巻いた製品である一方、FCTはお客様自身が巻紙を用いて葉たばこを手巻きする製品です。2023年度の世界のCombustibles総需要は約5.0兆本*、金額ベースの市場規模は約101兆円*に達しています。世界最大の市場は中国であり、数量ベースで世界のCombustibles総需要の45%以上を占め、インドネシア、ロシア、米国、トルコ、ドイツ、日本、ベトナムが続きます。世界のCombustibles総需要は数量ベースでは減少傾向にありますが、金額ベースの市場規模はプライシングをドライバーとして成長を続けています。

*

JT推計。中国市場を含む

RRP

RRPには、加熱式たばこ、E-Vapor、無煙たばこなどが含まれます。これらは、たばこ葉を燃焼させない製品であり、お客様にとって喫煙に伴う健康リスクを低減させる可能性があるものと、私たちは考えます。

加熱式たばこには、たばこ葉を加熱することでニコチンを含むエアロゾルを発生させるHTS(heated tobacco sticks)と、たばこ葉を直接加熱せずに液体(リキッド)を加熱・霧化してたばこ葉を通過させるInfused(infused tobacco capsules)があります。

E-Vaporは、たばこ葉を使用せず、ニコチンが含まれるリキッドを加熱して愉しむ製品で、Open tanks、Closed PodsやDisposablesといったタイプの製品があります。

無煙たばこ(Oralたばこ)は、小さなパウチなどを口に直接含んでさまざまな味・香りを愉しむ製品で、たばこ葉を含むスヌースと、たばこ葉を含まないニコチンパウチがあります。

2023年度のRRPの金額ベースの市場規模は世界全体で約11兆円と推計しています。RRPビジネスにおいては、お客様の嗜好の違いにより、各国において普及している製品カテゴリが異なります。製品カテゴリごとの市場規模では、HTSおよび Infusedは日本、E-Vaporおよび無煙たばこは米国が最⼤の市場となっています。RRPの市場規模はCombustiblesに比べれば小規模ですが、近年着実に成長を続けており、今後もHTSを中心として拡大が継続するものと予想しています。

今後の見通し

グローバルに展開する競合他社も、ここ数年間でCombustiblesとRRP双方の製品ポートフォリオを拡充しており、お客様の選択肢は広がっています。JTグループのたばこ事業は、CombustiblesおよびRRPを幅広く展開しており、販売数量で世界第3位(中国専売公社を除く)となっています。

Combustiblesの金額ベースの市場規模は、当面の間拡大を続けると予想しており、RRPの市場規模は数量べース・金額ベースの双方で伸長していくと見込んでいます。RRPにおいては、特にHTSが成長を牽引していくものと見込んでおり、続いてE-Vaporとニコチンパウチが主要セグメントとして期待されています。なお、今後のRRP市場の成長率は、製品のイノベーションやお客様の嗜好、RRPを巡る規制・税制等の影響を受けるものと考えています。

-

(注)1.

-

たばこ事業における「お客様」は喫煙可能な成人のお客様を意味します。なお、たばこやニコチンを含むその他の製品の使用可能年齢は、各国の法令により異なります。日本では20歳未満の方による喫煙・使用は、法律で禁じられています

-

2.

-

本セクションは、JTグループの事業活動を説明するためのものであり、当社グループの製品について、消費者への販売促進もしくは使用を促すことを目的とするものではありません

-

3.

-

RRP(Reduced-Risk Products):喫煙に伴う健康リスクを低減させる可能性のある製品

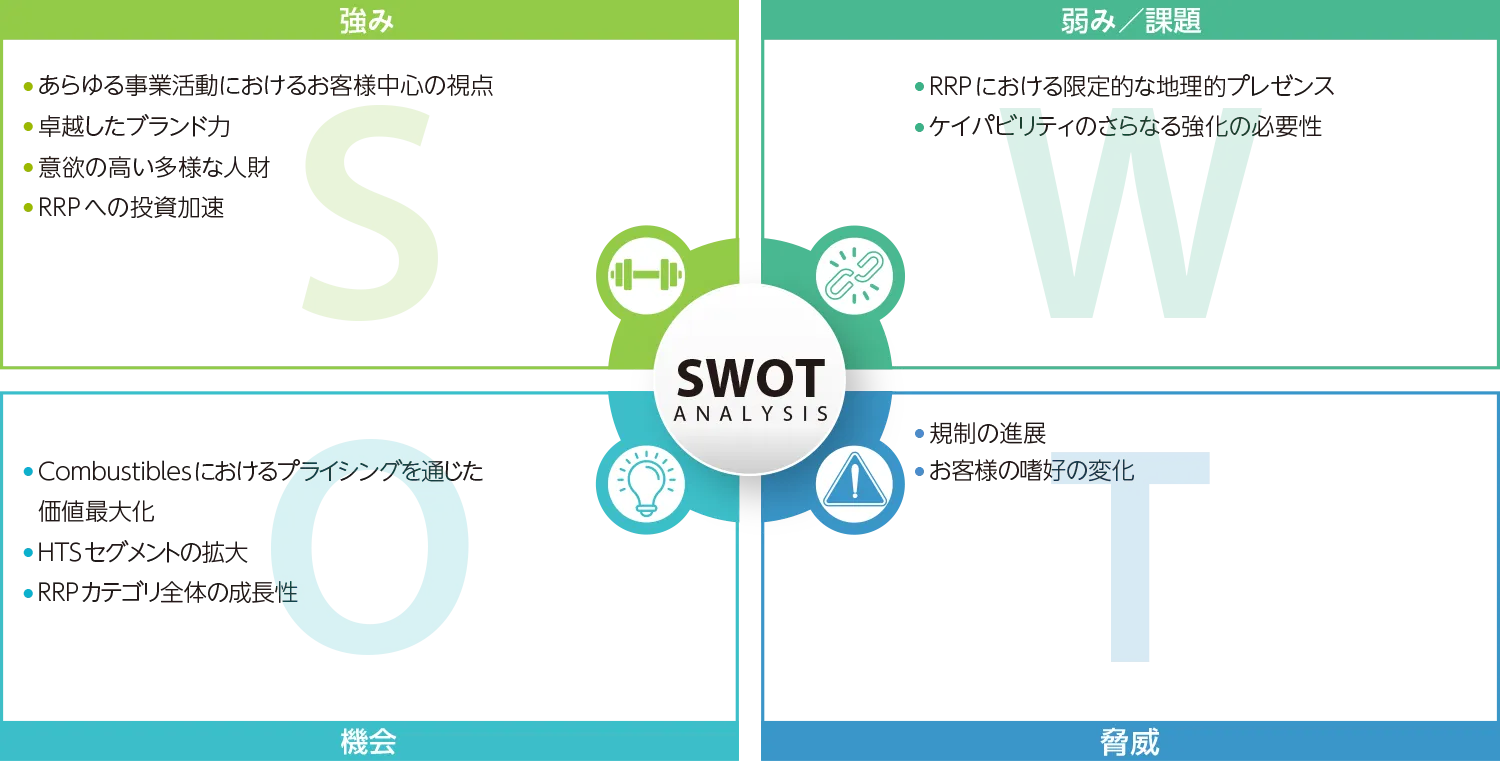

SWOT分析

-

STRENGTHS

-

強み

- あらゆる事業活動におけるお客様中心の視点

- 卓越したブランド力

- 意欲の高い多様な人財

- RRPへの投資加速

-

WEAKNESSES

-

弱み/課題

- RRPにおける限定的な地理的プレゼンス

- ケイパビリティのさらなる強化の必要性

-

OPPORTUNITY

-

機会

- Combustiblesにおけるプライシングを通じた価値最大化

- HTSセグメントの拡大

- RRPカテゴリ全体の成長性

-

THREATS

-

脅威

- 規制の進展

- お客様の嗜好の変化

過去5年間の事業パフォーマンス

たばこ事業は、GFB(Global Flagship Brands)であるWinston、Camel、MEVIUSおよびLD、ならびにPloom Xの伸長による継続的な市場シェアの獲得に加えて、M&Aも寄与し、過去5年間、総需要のトレンドを上回る販売数量の成長を達成してきました。

GFB販売数量は着実に増加しており、2023年度には約3,900億本に達し、JTグループの総販売数量の70%以上を占めています。加えて、WinstonおよびCamelは、それぞれ初となる2,000億本および1,000億本の節目を超えました。この成果は、優れた実行力とGFBへの長期間にわたる継続的な投資によって実現したものです。

日本におけるPloom Xのカテゴリシェアは、2021年の発売以降引き続き伸長しており、多くのお客様を獲得し、さらにはリテンションについても大きく向上しています。2023年末時点で、Ploom Xは海外12市場への展開を完了し、着実に業績を拡大しています。

為替一定ベースにおける自社たばこ製品売上収益および調整後営業利益についても、GFBおよびPloom Xの成長ならびにM&Aの効果による販売数量増加に加えて、力強いプライシング効果やコスト低減により、過去5年間着実に成長を継続しています。

-

Combustibles

-

HTS

-

Other RRP

-

*1

-

JT推計。中国市場を除く

-

*2

-

国内たばこ事業および海外たばこ事業の合算値による比較

事業Purpose

たばこ事業の事業Purpose “Creating fulfilling moments. Creating a better future.”は、我々がなぜたばこ事業を営むのか、また、たばこ事業がJT Group Purposeにどのように貢献していくのかを定めています。同時に、社会に対し広く我々の意志を示し、また我々のたばこ事業が目指す方向性を示すものです。

基本戦略

たばこ事業の事業Purposeの実現にむけてRRPの成長を牽引するHTS、そして利益面においてはたばこ産業の中で最大カテゴリであるCombustiblesの二つを最重要カテゴリと位置付け、優先的に経営資源を配分する明確な事業戦略を策定しました。この戦略は、2023年5月に開催したたばこ事業説明会でお示しした今後のたばこ産業における製品別カテゴリの長期的な見通しに裏打ちされたものとなっています。

また、当社グループの国内外たばこ事業を一本化する取り組みが2024年1月に完了したことにより、優先度に基づく経営資源の配分、グローバルベースでのナレッジやノウハウの共有、より迅速な意思決定や事業遂行が可能となりました。

これらの戦略を通じて、たばこ事業はJTグループの利益成長の中核かつ牽引役としての役割をさらに強化していきます。

RRP

RRPカテゴリはさらなる成長の余地がある一方で、市場ごとにお客様の嗜好が異なるため、各製品セグメントの成長性も異なると考えています。

JTグループは、RRPセグメントの中でもHTSに最も成長性があると考えており、HTSへの優先的な資源配分を実施し、シェア拡大に向けた取り組みを加速させていきます。

RRP関連売上収益を2026年までに2倍以上に拡大する目標を掲げ*1、RRP、特にHTSへの戦略投資を加速させていきます。2024年度から2026年にかけての3カ年におけるRRPへの投資額は、2023年から2025年の3カ年で計画していた3,000億円を上回る予定です。R&D領域においては、特に製品ラインナップを拡充するべく次世代製品の開発に対する投資を実行していきます。

また、当社グループは2021年にPloom Xを日本において発売した後、2022年には英国、2023年にはさらに11市場に投入しました。日本においては、Ploom Xの発売後、HTSセグメント内シェアが2021年第1四半期と比較して3倍以上に伸長したことから、拡大が継続するRRPカテゴリにおいても高品質な製品を提供するケイパビリティが備わってきていると考えています。また、Ploom Xの展開市場は2026年までに40市場を超える計画であり、2028年度までにはKey HTS marketsにおけるHTSカテゴリ内シェアは10%台半ばまで拡大するものとみています。

その他のRRPであるInfused、E-Vapor、無煙たばこ(Oralたばこ)等の製品については、探索カテゴリと位置付けており、さらなる成長に向けて市場におけるこれらセグメントのダイナミクスに対する理解を深め、お客様の潜在的ニーズの探索を進めていきます。HTSおよびRRPの探索カテゴリを合わせた当社グループのRRPビジネスは、トップラインの成長と生産性の向上により2028年までに黒字化することを見込んでいます*2。

-

*1

-

2023年度比

-

*2

-

RRPカテゴリの粗利からマーケティング費用を差し引いた損益の合計(間接費の配賦前)

Combustibles

当社グループは、Combustiblesの総需要は今後も引き続き減少するものの、今後10年間はCombustiblesがたばこ産業における最大カテゴリになるものと予測しており、今後もCombustiblesを愉しむお客様のニーズを満たし、期待を上回る製品・サービスを提供してまいります。

これに向けて、強力なブランドエクイティと高い収益性を持つGFBに対して優先的に資源を配分し、同時に、リターンの最大化とRRPへの投資資源の創出を図ってまいります。

Combustiblesにおいてシェア伸長モメンタムを維持し、プライシング機会を最大化するためには、Winston、Camel、MEVIUS、LDのブランドエクイティ強化に向けた継続的な投資が不可欠です。また各市場の役割として、利益を優先するのか、シェア獲得を優先するのか、あるいはその双方かを明確に設定することにより、注力すべき戦略の明確化と、スムーズな意思決定の実現を図ります。

競争力のさらなる強化

当社グループは引き続きグローバルベースでのサプライチェーンおよび各市場におけるオペレーションモデルの効率化および実効性のさらなる向上を図っていきます。

サプライチェーンについては、製造拠点や葉たばこの調達ルートおよび物流の最適化に加え、サプライヤーとの連携強化や製品ポートフォリオの最適化を通じた競争力強化を目指していきます。

各市場におけるオペレーションモデルについては、route-to-market(いかに市場へ製品を供給するか)およびroute-to-consumers(いかにお客様へ製品をお届けするか)の最適化を実現することにより、変化するお客様のニーズに迅速かつ柔軟に対応してまいります。

また、事業運営体制の最適化やITシステムのグローバルソリューションモデルへの移行、グローバル・ビジネス・サービスセンターへの業務移管により、グローバルベースでの効率的な事業運営を追求していきます。このような取り組みを通じて、品質を保ちつつ収益性を改善し、運転資本や設備投資の最適化によりキャッシュ創出力の強化を図ります。

加えて、当社グループは競争力強化を支える基盤として、「人財」を極めて重要なテーマとして認識しています。130以上の国と地域で製品を販売する当社グループは、多様な人財が世界中で活躍し、110以上の国籍の従業員が、国籍・性別・年齢の区別なく働いています。

すべての企業活動・成果は人財によって生み出されるものだという強い認識のもと、グローバルな人財の獲得・育成について、さらに進化させていきたいと考えています。

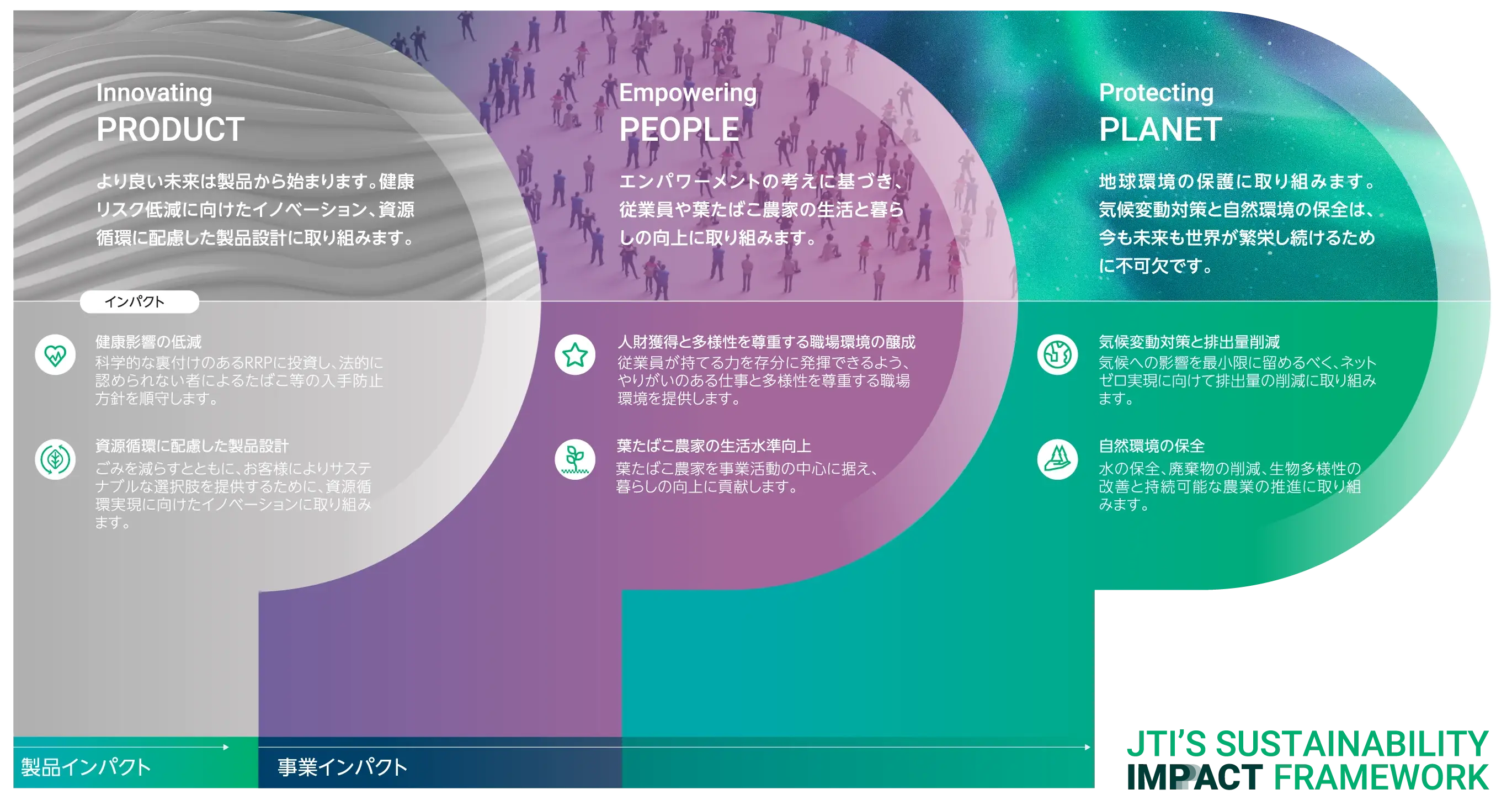

サステナビリティ実現における優先課題

たばこ事業では、2023年にSustainability Impact Frameworkを新たに策定しました。このフレームワークはダブルマテリアリティの考え方に基づいて構築され、たばこ事業が取り組むサステナビリティ上の優先課題を定めています。

このフレームワークにより、当社グループが製品や事業を通じて最も影響を及ぼすことのできる領域に注力することが可能となります。

- 詳細は「サステナビリティ戦略」をご覧ください。

HTSカテゴリにおけるPloom X顧客層の拡大

日本におけるPloom Xのシェア拡大

競争が激化する日本のHTSカテゴリにおいて、Ploom Xはシェアを拡大し続けており、2024年第1四半期のHTSカテゴリ内シェアは11.0%に達しています。

JTグループが提供するデバイスの品質、優れた喫味、高いブランドエクイティを持つCamelとMEVIUSはお客様から広く認知されています。なお、CamelおよびMEVIUSはそれぞれ国内1位および2位のCombustiblesブランドとなっています。

2023年3月には、喫味を改善したMEVIUSのスティックをよりお求めやすい価格で発売しました。これにより、お客様にとってフレーバーの選択肢が広がり、よりパーソナライズされた体験を実現しています。

さらには、Ploomの認知度を高め、より多くのお客様にPloomを愉しんでいただけるよう、リアルおよびデジタル双方のチャネルを駆使して販売しています。また、研究開発への継続的な投資を実行し、製品技術の強化およびお客様からのフィードバックへの対応に取り組んでいます。

例えば、2023年11月に発売した新製品Ploom X ADVANCED(アドバンスド)は、加熱温度を高めることで喫味を改善したほか、充電時間を短縮し、自動加熱機能を搭載することでお客様の満足度向上に努めています。

これらの取り組みにより、過去1カ月間のたばこ消費に占めるPloomの割合が100%であったお客様の比率を表すPloomソロユーザー率は、ここ2年間で大幅に増加しており、大きな成果であると評価しています。

Ploomの国内HTSカテゴリ内シェア*

*

Ploom販売数量/HTS総需要

Ploom Xの地理的拡大

2023年は、複数年にわたるPloom Xの地理的拡大の1年目となる年でしたが、世界的な半導体不足の影響もあり拡販は主に2023年下期に実施しました。

その後も継続的に地理的拡大を進めてきた結果、日本以外では、Ploom Xは2024年4月末時点で、英国、イタリア、リトアニア、ポルトガル、チェコ、スイス、ポーランド、ハンガリー、ルーマニア、ギリシャ、カザフスタン、スロベニア、スロバキア、スペイン、カナリア諸島を含む海外15市場で販売しています。

Ploom Xの市場シェアは、新たに展開した市場も含め、順調に伸長しています。イタリアでは、昨年11月から流通を強化し、全国展開を行っております。全国展開後、HTSカテゴリ内シェアは伸張しており、2024年3⽉時点で1.5%となりました。それぞれ2023年6⽉と9⽉にローンチしたチェコ、スイスにおいても、発売以降着実にシェアが伸張しており、2024年3月時点のHTSカテゴリ内シェアは4.6%、1.8%となっています。Ploom Xのローンチにおいては、⼤都市を優先して展開をしているため、それらの都市での市場シェアが⾼い傾向にあります。例えば、スイスにおいては、ジュネーブでの3月のHTSカテゴリ内シェアは4.1%に達しています。また、英国では、Product of the yearという権威ある賞を受賞しました。

Ploom Xの展開市場は、2024年末には28市場、2026年末には40市場以上に達することで、世界のHTS総需要の約80%をカバーすることになると予想しています。

Ploom X展開市場におけるHTS総需要が世界のHTS総需要に占める割合

トップラインおよびROIの最大化

Combustiblesにおける力強いプライシング効果が発現

2023年の自社たばこ製品売上収益におけるプライス・ミックス効果は、過去最高となる約1,440億円となりました。これはCombustiblesのプライシングによる成長モデルの底堅さを改めて示したものと評価しており、マクロ経済や地政学的リスクの顕在化に起因するコストの増加を相殺しました。

トップライン成長に寄与したプライシングの主なドライバーとなった市場は、フィリピン、ルーマニア、ロシア、スペイン、英国などの主要市場に加え、カナダ、フランス、ドイツ、インドネシア、カザフスタン、ポーランド等が挙げられます。

我々は今後においてもCombustiblesのプライシングによる持続的な成長は可能であるものと考えています。

RRPの調達

JTグループは、RRPデバイスの調達に特化した専任のRRP調達チームを設置しています。RRPデバイスは、第三者の受託製造業者によって製造されており、厳格な技術・品質要件に従い、サプライヤーとともにエレクトロニクス業界に内在するサステナビリティリスクに取り組んでいます。

また、当社グループは、企業の社会的責任に特化した世界最大の企業同盟であるRBAのメンバーとして、RBAの行動規範に従うとともに、さまざまなツールを駆使して製品が責任ある方法で製造されていることを確認しています。当社グループのTier1サプライヤーは、すべてRBA検証済み監査プログラムの一環として、独立した第三者機関による監査を受けています。

さらに、当社グループの製品に含まれる金属は、責任ある方法で調達されていることを確認しており、リスクベースのアプローチで、責任ある鉱物調達に関するOECDのデュー・ディリジェンス・ガイダンスに沿ってデュー・ディリジェンスを実施しています。加えて、責任ある鉱物イニシアチブ(RMI)によって提供されているツールを利用し、サプライチェーン下流の可視化を図るとともに、バリューチェーン上に特定されたサステナビリティの課題にサプライヤーが取り組めるよう協力し、能力向上を支援しています。

- 責任ある調達に関する詳細は、こちらをご覧ください。

たばこ事業の事業Purposeである“Creating fulfilling moments. Creating a better future.”は、あらゆる事業活動の土台となっています。

たばこ事業では、2023年にSustainability Impact Frameworkを新たに策定しました(下図参照)。この中で、製品イノベーション(製品インパクト)、人のエンパワーメント、地球環境の保護(事業インパクト)を、今後重点的に取り組むべき3つの領域として定めています。これらの重点領域は、2022年度に行ったたばこ事業のマテリアリティの見直しを受けて策定したものです。

また、2023年には、このフレームワークの各インパクト領域における目標とKPIを新たに設定しています。

製品イノベーション—PRODUCT

健康影響の低減

健康影響の低減

製品が健康に与える影響の低減は重要な課題であることから、RRPは当社グループのラインナップの中で重要な位置を占めており、たばこ事業の競争力強化を図るための大きなファクターとなっています。

RRPの長期的な健康影響についてはさらなる研究が必要ですが、たばこ葉を燃焼させないことや、たばこベイパーに含まれる健康懸念物質が低減されていること等から、私たちは喫煙に伴う疾病のリスクを低減できる可能性があるものと考えています。

そのため、当社グループではすべての自社RRPがこの可能性を担保するようにするとともに、この進展著しいカテゴリにおいて、お客様の選択肢の拡張にも取り組んでいます。また、一般のお客様や規制当局、研究者の方々からの意見を受け入れるオープンアプローチを採用し、自社の研究成果を学会や査読付き学術雑誌で定期的に発表しています。

このように、当社グループはより多くのお客様にRRPをお届けすることを、この領域における当社グループの戦略の中心に位置付けています。2023年度の業績を見ても明らかなように、RRPは当社グループの事業成長に貢献しています(詳しくは本セクションの事業戦略 : RRPをご覧ください)。

一方、法的に容認されない者によるたばこやニコチンを含むその他の製品の使用は認められるものではありません。この考え方は当社のたばこ事業行動規範の中核をなすものであり、マーケティング、事業運営方針、事業活動はすべてこの考え方に基づいています。たばこ事業では、法的に認められない者によるたばこ等の入手防止に全面的に取り組んでいますが、最終的には社会全体で取り組むことが不可欠だと考えています。

資源循環に配慮した製品設計

資源循環に配慮した製品設計

JTグループが掲げるグローバルサーキュラーエコノミーの目標をいかに実現するかを示すため、資源循環フレームワークを策定しました。

従来のtake-make-waste型リニアエコノミーはサステナビリティの対極にあるアプローチであるため、今後、サーキュラーエコノミーへの移行をさらに進めていかなければなりません。そのためには、資源を生産し、使用する方法や、製品寿命を延ばすために取り得る手段を根本から見直すことが求められます。

当社グループでは、RRPデバイスを含む製品と容器包装の両方に関する資源循環目標を新たに導入しています。資源循環型開発の主要原則を取り入れ、責任ある情報発信を行うとともに、サプライヤーと協力し、資源循環原則に則る形で、循環された資源の大規模な利用が可能な状況をつくります。さらに、事業部門、地域、市場が総体となって目標を達成できるよう策定した包括的な資源循環実施計画を実行します。加えて、絶えず変化する資源循環の環境を注視、分析、予測し、適切に対応することで、我々の今の、そして未来の製品にとって最適な選択を行います。

現在、製品の資源循環性の継続的な改善につながる野心的な成果を期待する重要な取り組みを複数行っており、その中には、持続可能な容器包装やフィルター代替品などの研究開発に必要な資源を割り当てることも含まれます。

たばこ事業では、ポリプロピレン(プラスチック)のプラスチック代替素材への完全な置換を目指す中で、2023年よりポリプロピレンラップにリサイクル材の使用を開始しました。また、アルミ製インナーライナーを紙製インナーライナーへ切り替える取り組みも継続しており、さらなる拡大を目指しています。この取り組みは、製品品質には影響しないものの、リサイクル可能率の改善と排出量削減に貢献します。

2023年には、プラスチックを含む容器包装材の88%が再使用可能、または再生利用可能となり、2030年までにリサイクル可能率100%という目標に向けて着実に進捗しています。さらに、容器包装材の19%でリサイクル材を使用しており、こちらも2025年までに20%とする目標に向けて、順調に取り組みが進んでいます。

また、たばこ事業では、お客様に使用済み製品を安全にリサイクルまたは廃棄いただけるよう、適切かつサステナブルな廃棄方法をご案内しています。Ploom製品を販売している市場では、電子デバイスの適切な廃棄が可能であることを確認しています。

日本では、2019年に東京都内の約300店舗に回収ボックスを設置し、お客様から使用済みPloomデバイス(バッテリー)、たばこカプセル、カートリッジを回収するプログラムを開始しています。また、2020年からはたばこ業界としての取り組みに移行し、2021年からは対象エリアを全国へと拡大、現在はおよそ1,200カ所の回収ポイントを設置しています。

当社グループ製品の容器包装の改善や、資源循環、使用済み製品の廃棄物処理、ポイ捨て防止への取り組みについては、こちらをご覧ください。

-

-

Rethink :

製造工程での原材料使用量を減らし、また、有限のバージンマテリアルをリサイクル材、あるいは再生材に置き換える。

-

Extend :

耐久性に優れたデバイス製品を製造し、バッテリーの取り外し、交換等が可能な機構とすることで、製品の平均寿命と利用率を向上させる。

-

Recover :

製品パッケージへのリサイクル材使用、および回収・リサイクルスキームの構築により、部材の再生を最大限行う。

-

資源循環フレームワーク

資源循環に配慮した製品設計:

容器包装に含まれるバージンプラスチックをさらに削除します

100%

2030年までに達成する容器包装のリサイクル可能率

20%

2025年までに達成する、容器包装材におけるリサイクル材の使用率

よりサステナブルなフィルター代替品の開発に取り組みます

100%

2027年までにEUに出荷されるRRPデバイスのうち、取り外し可能かつ交換可能なバッテリーを搭載している割合

たばこ事業のすべての目標は、jti.metrio.netをご覧ください。

人のエンパワーメント—PEOPLE

人財獲得と多様性を尊重する職場環境の醸成

人財獲得と多様性を尊重する職場環境の醸成

Top Employers Instituteから2023年までに10年連続でGlobal Top Employer認定を取得しました。

JTグループでは、従業員エンゲージメントを高めることが従業員の長期的なリテンション、生産性の向上、質の高い仕事につながると考えており、たばこ事業で働くすべての人が、帰属意識を持つ状況を目指しています。

この目標実現に向けて、すべての従業員に継続的な人財投資を行うことで、従業員一人ひとりが活躍できるよう支援しています。当社たばこ事業の人財開発とリテンション向上に対する強い想いは、マネジメントの90%が社内からの登用であることに表れていると考えています。

たばこ事業では、2023年に上級管理職に占める女性の割合が30%となっており、2030年までに管理職全員を対象とし、この割合を3分の1以上に引き上げ、維持することを新たな目標として掲げています。

葉たばこ農家の生活水準向上

葉たばこ農家の生活水準向上

JTグループの耕作労働規範(ALP : Agricultural Labor Practices)は、適用範囲を拡大したことでより包括的になり、今では葉たばこ農家コミュニティに対するサプライチェーン・デュー・ディリジェンス(SCDD)の一部を構成しています。

SCDDプロセスは、経済協力開発機構(OECD)および国連食糧農業機関(FAO)による「責任ある農業サプライチェーンのためのOECD-FAOガイダンス」と、国際労働機関の勧告に従って実施されています。また当然ながら、国連による「ビジネスと人権に関する指導原則」にも従っています。

当社グループは、困難に直面する国々の葉たばこ農家の生計改善に取り組んでおり、これを実現するための新たな目標を設定しました。2023年には、直接契約農家65,315世帯を支援することによって、葉たばこの生産性と品質の向上に努めました。

さらに、代表的なプログラムであるARISE(Achieving Reduction of Child Labor in Support of Education)を展開することによって、2011年以降、葉たばこ生産地域における児童労働撲滅に取り組んでいます。このプログラムは、当社グループが立ち上げた児童労働撲滅フレームワークの一部であり、現在までに同プログラムを通じて、児童労働のリスクのある総計66,825人の子どもたちの労働からの切り離し、あるいは児童労働の防止を実現し、学校への入学を支援しました。また、社会経済エンパワーメントプロジェクトを通じて26,998世帯の収入向上にも貢献しました。

葉たばこ農家の生活水準向上:

100%

2025年までにJTグループの生活収入計算ツールを導入する直接契約農家の割合

100%

2025年までに児童労働を含む人権問題についてのモニタリング対象となる直接契約農家の割合

100%

2027年までに著しい人権侵害等に関する通報窓口へのアクセスが可能となる直接契約農家とそこで働く農場労働者の割合

たばこ事業のすべての目標は、jti.metrio.netをご覧ください。

地球環境の保護—PLANET

気候変動への対応と温室効果ガス排出量の削減

気候変動への対応と温室効果ガス排出量の削減

気候変動は、グローバルに事業展開を行うJTグループの未来の事業運営に大きな影響をもたらす可能性があります。

当社グループは、2030年までにグループ事業におけるカーボンニュートラルを実現し、2050年までにバリューチェーン全体で温室効果ガス(GHG)排出量をネットゼロにすることを目指しています。

基準年とした2019年以降、たばこ事業の事業活動に起因するGHG排出量を19%削減し、2030年までに47%削減する目標に向けて着実に取り組みを進めています。一方、購入する原材料・サービスに由来するGHG排出量は同期間で3%増加しており、より一層の取り組みが必要です。

2023年には、エネルギー効率と調達、グリーンモビリティに加え、サプライヤーエンゲージメントや持続可能な出張に特化したワークストリームを通じて、ネットゼロ戦略の実導入を加速させました。

さらに、ネットゼロ実現に寄与するプロジェクトへの資金調達を目的として、2023年にグリーンローンファシリティを設定しました。この資金の使用状況については、毎年、第三者機関による確認が実施されます。各プロジェクトの実施期間は3年から5年で、たばこ事業が展開する世界中の拠点を対象としており、エネルギー効率、再生可能エネルギー、電力購入契約(PPA)および葉たばこサプライチェーンにおける自然関連の取り組みが含まれます。

気候変動への対応 :

-

カーボンニュートラル

事業活動において2030年までに達成温室効果ガス(GHG)排出量ネットゼロ

バリューチェーン全体で2050年までに実現47%

事業活動に起因する排出量の、2030年までの削減目標(対2019年比)28%

購入する原材料・サービスに起因する排出量の、2030年までの削減目標(対2019年比) -

自然環境の保全

自然環境の保全

自然環境の保全に関する取り組みは、水の保全、産業廃棄物の削減、生物多様性の改善、持続可能な農業の推進の4つの領域に大別されます。

水と廃棄物の管理において、JTグループは2030年までの目標を7年前倒しで達成しました。2015年以降、事業活動に関連した取水量を29%(目標は15%*)削減し、産業廃棄物を20%(目標は20%*)削減しました。これを受け、現在はより野心的な目標を設定しています。

持続可能な農業に関しては、有害殺虫剤(HHP)をサプライチェーンから排除する取り組みを進めています。葉たばこ農家には、人、動物、環境を保護するべく、農薬(CPA)の適切な取り扱いを指導しています。さらに、有害性の低い農薬を使用することの重要性について、サプライヤーを啓発する取り組みも行っています。

当社グループの活動の一例として、バングラデシュでの取り組みが挙げられます。同国は、深刻な水不足により地域社会と生態系が危機的状況に陥るとともに、工業汚染がこの状況に追い討ちをかけていました。当社グループの現地チームは、解決策の一環として太陽光発電で稼働し、化学薬品を使用しない廃水処理プラントを新たに導入しました。また、知識や得られた知見を近隣の産業施設と共有し、他の施設でも同様のアプローチを採用するよう支援しています。

当社グループのサステナビリティ戦略、目標、実績に関するさらなる詳細は、jti.metrio.netをご覧ください。

*

基準年は2015年

自然環境の保全 :

33%

2030年までの取水量の削減目標(対2019年比)

ゼロ

埋立処分される工場廃棄物量(2030年までに実現)

100%

直接契約農家が葉たばこの乾燥に使用する木材のうち、2030年までに再生可能燃料に置き換える割合

たばこ事業のすべての目標は、jti.metrio.netをご覧ください。